点击上方蓝字关注我们

夜宿苗委小镇

文| 杨卓如

夜宿苗委小镇,所见所闻所思所想,难以释怀。

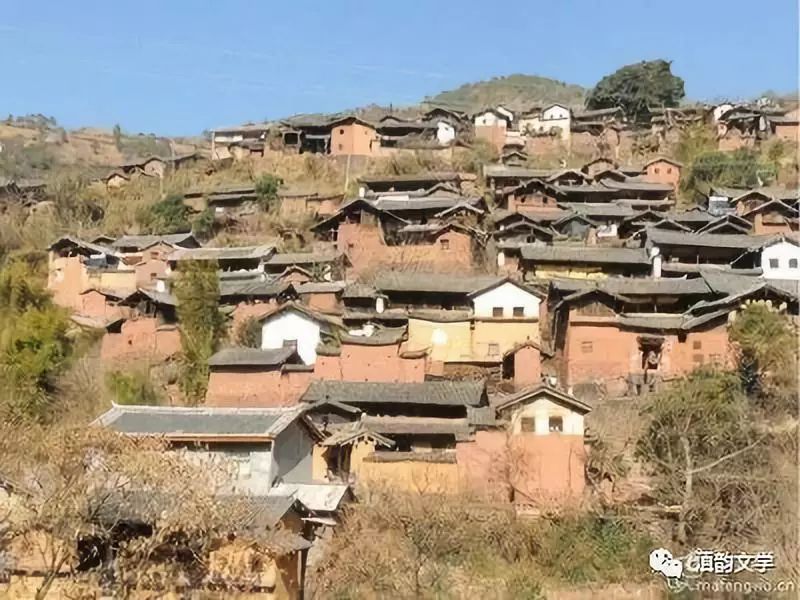

我们抵达这里的时候,已经是正月十五元宵节,传统节日春节到此已经画上了句号。作为旅人,我们披着疲惫的旅尘在黄昏时分造访了这个澜沧江畔的小镇。入夜时分,风俗使然,无论是苗委小镇上的寻常百姓家,还是镇上的客栈、商家、茶馆、饭馆,大门上都悬挂着一盏大红灯笼。如此参差地勾连起来,温馨迷人。当年那些在澜沧江渡口摆渡的的船工们,也能遥望到这些美丽的红灯笼吧,那该是怎样一种盼归的心情呢?在当年的渡口位置上,一座雄伟的混泥土大桥飞架大江两岸在,桥上的霓虹灯闪烁着瑰丽的光芒。

苗委这片古老的土地上,澜沧江在这儿拐了一个弯儿,夹江的群山壁立千仞,如刀劈斧削般耸立。东边的天子山和西边的三崇山上生长着大片大片的森林,郁郁葱葱,苍翠欲滴。而因水电而新崛起的苗委小镇也因此被称为“澜沧江水电第一镇”。在澜沧江边徜徉,幻幻然,似乎是澜沧江的风哟,将远处电站建设者的号子声和作业机械的轰鸣声,隐隐送到了我的耳畔……

此刻,澜沧江上的苗委电站的大坝上华灯初上,璀璨夺目。巨大的水能正在推动水轮机组,在澜沧江水的澎湃声和水轮机的轰鸣声中,强大的电力正从这里输送到远方的城市、农村。小镇一排排新楼,一个个院落,灯火通明,每家每户的堂屋里,电视机正在播送着新闻或者文艺节目,常常有欢声笑语从这样的民居中传出……

苗委,既是澜沧江畔一个古老的村落,又是在澜沧江梯级电站开发中出现的一个新兴集镇。这里群峰耸立,气势巍峨,湍急的江流决荡着两岸刀劈斧削般的山岩,澜沧江就是在这被称作“铁门坎”的地方冲破两岸群峰的阻碍,然后以更加雄浑的气势向南流去。

沉沉的夜幕之下,我们在一家仿古的茶楼上,凭栏而立,澜沧江上的风竟是那样刺骨。

喝点儿酒祛祛寒吧!茶楼的老板娘是一位年轻妇女,破例为我们弄了几碟家常小吃和热乎乎的稀豆粉。没想到苗委的稀豆粉这么好吃,爽爽的,暖暖的,柔柔糯糯,喝起来那种入怀的亲切与温暖,让你的心里一下子暖和起来。热情开朗的老板娘还应远客的邀请唱了一支当地的白族民间小调儿:“翠茵茵,小妹你是启明星,一表人材逗人爱,赛过观世音。芍药见你红了脸,牡丹见你让十分,只要见着妹一面,有病也减轻。”

老板娘极富白族风情的小调勾起了我们对苗委斯地历史文化的兴趣。同行的一位老者对地方掌故多有留心,见大家饶有兴趣,就把他的一肚子见识向大家娓娓道来:相传在遥远的蛮荒时代,澜沧江畔的古云龙甸生活着摆夷、阿昌、蒲蛮和白族、傈僳族等先民。《江外野史》记载:“自苗委至苗寨,江行一百十七里,夹江之山脚,阔者二里许,狭者江深山陡,径亦险隘,始无田,深箐丛杂,野夷星居,刀耕火种,迁徙无常。夷有三种,摆夷十之七,阿昌十之二,蒲蛮十之一。”这就是苗委等古老村寨在史料中的最早记载。千百年来,苗委村就这样一直默默地存在于澜沧江畔,村民们日出而作,日落而息,也许其中也曾发生过很多很多悲欢离合的故事,可是,今天的我们已经无从知晓。

2008年,苗委水电站作为澜沧江上游河段水电开发规划“一库七级”开发方案中的一个梯级电站,获国家发改委批准建设,苗委古村就迎来了它华丽转身的机遇。通过武警水电部队某部与水电十四局等建设单位的通力合作、艰苦施工,2016年5月底第一台机组投产发电。鉴于苗委在澜沧江水电建设中的地位,一个崭新的以世代居住于此的傈僳族、白族人口为主体的苗委乡应运而生,在苗委这片热土上出现了一个生机勃勃的新集镇。其实,苗委古村上的澜沧江渡口自古就是澜沧江上最古老的渡口之一,曾经是由云龙县“五井”产盐地区通往迤西的盐马古道的一处咽喉。自诺邓、石门、順荡、师井、宝丰等盐井翻越天子山而来的马帮和背夫到了这儿就要停下来,卸货装船渡江,再继续转由骡马或人背运往漕涧、保山、腾冲及瑞丽等地,或者会走得更远,及至走出国门,运往缅甸等异邦。这是另一条闻名于世的盐马古道。在苗委,商人们也会将当地的食盐、茶叶等物资转运至西北方的迪庆以致西藏等藏区。那情景可谓是马帮往来,昼夜不歇。资料记载:“鼎盛时期,苗委渡口每天来往的船只有上百艘之多。”使得苗委“水旱码头小都会”的美名,随着盐马古道传遍滇西大地。只是到了清同治二年(公元1863年)杜文秀下令在苗委下游3千米的澜沧江修建云龙境内横跨澜沧江的第一铁链桥飞龙桥,苗委在盐马古道上的地位才被桥街所取代,苗委古村逐步归于沉寂,每天重复着田园牧歌式的农耕生活。在苗委电站开始建设之前,桥街尚有众多保存完好的明清时期的货栈、票号、当铺、庙宇、民居等建筑,几乎包括了商贸集镇的全部类型,故而又有“活着的古渡口”之称。

面对苗委盐马古道的古渡口,我还记起了那支在盐马古道上流传千古的《赶马调》:“砍柴莫砍葡萄藤,嫁人莫嫁赶马人;三十晚上讨媳妇,噢,三月尼罗哪,初一初二要出门,啊妹,我的心肝……”。是啊,穷苦的赶马人那种想摆脱贫困的决心,决绝走出去的强烈愿望,便是亲情,便是情意绵绵的女人们也无法阻挡他们前行的脚步。或者正因如此,才使得苗委等澜沧江渡口日趋繁荣,且风情万种的吧。

仰望着天上密密麻麻的星斗,欣赏着古镇上一家家客栈和酒家高高悬起的红灯笼,俯瞰轰然流走的澜沧江,想象昔日苗委古渡口渡船如织、马帮繁忙、人声鼎沸的情景。浮想当年,目睹当前苗委电站的雄姿以及电站大坝高峡出平湖的美景,即便是酒力不胜,也要敬上一杯。

回到苗委小镇下榻的客栈里,我在笔记本上欣然写下一行字:住客栈,寻古渡,听小调。澜沧江上恰星汉与霓虹灯同烁,心已随澜沧江水远行……

【作者简介】:

杨卓如,男,云南省云龙县漕涧镇人,白族,中学高级教师,大理州作家协会会员,云南省诗词学会会员、云南省楹联学会会员,云龙县历史文化研究会副会长。历任云龙县教育局教研室主任、云龙县教师进修学校校长、云龙一中副校长等。现退休。

先后在上海《少年文艺》、《云南日报》、《少年文史报》、《民族文化》、《民族工作》、《春城晚报》、《大理文化》、《大理日报》、《云南政协报》、《昆明日报》等报刊上发表过散文、诗歌作品数百篇(首)。并在《民族文化》、《民族工作》、《云南教育》、《大理师专学报》、《大理文化》以及云南师范大学《中文函授》、云南教育学院《语文教学阵地》、云南民族学院《民族研究》等期刊上发表过地方史、民族史和教育教学论文。

参加《云龙县志》(农业出版社1992年版)的编写工作;

应邀参加《云龙县志(续修1978——2005)》(云人民出版社2017年版)的编写工作;

参加《云龙县军事志(公元前221——公元2005)》(云南省军事志丛书?内部版)的编写工作,并担任执行副主编;

参加《云龙县政协志(1984——2009年)》的编写工作,并担任特邀副主编;

参加《中国民俗志?云龙篇》的编纂,并担任主撰和主编;

参加《云龙文史资料》第1集至第9集的编辑工作。

2009年9月,散文集《故乡情思》一书由云南民族出版社出版。

2016年8月,史论集《五云史探》一书由中国文史出版社出版。

封面题字:徐发苍

本期责编: 佳歌

投稿邮箱: 3264285510@qq.com(小说、散文、诗歌)

要求原创首发,文责自负。

《滇韵》文学季刊、年度选本-纸刊选稿平台。

合作新媒体: 今日头条、搜狐、一点资讯、触电新闻

一叶落而知秋

扫描二维码

获取更多精彩

滇韵文学