湖北下辖13个地级行政区,包括12个地级市(其中一个副省级市)、1个自治州、4个省直辖县级行政单位,共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区,各地地名的来历,湖北人一定要知道,否则你都不好意思说自己是湖北的·!

湖北

简称鄂。中华人民共和国省级行政区,省会武汉。位于中国中部地区,东邻安徽,西连重庆,西北与陕西接壤,南接江西、湖南,北与河南毗邻,介于北纬29°01′53″—33°6′47″、东经108°21′42″—116°07′50″之间,东西长约740千米,南北宽约470千米,总面积18.59万平方千米,占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县,最西端是利川市,最南端是来凤县,最北端是郧西县。在长江中游,洞庭湖北。以在洞庭湖之北而得名。宋初置荆湖北路,简称湖北路,湖北之名始此。元代江南部分属湖广行中书省,设有荆湖道宣慰司,简称“湖北”。以在洞庭湖之北而命名,因省会武昌在唐、宋时称鄂州,故亦简称“鄂”。

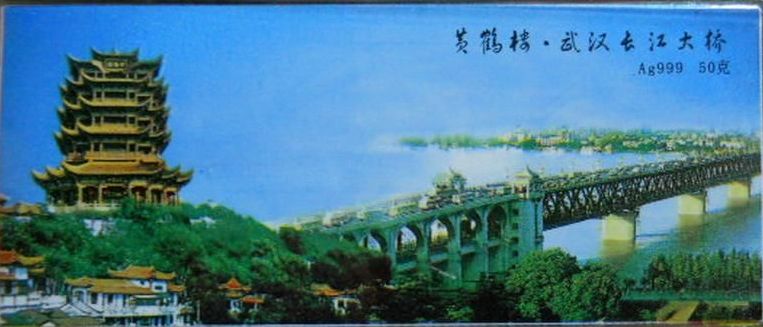

武汉市

武汉市 湖北省省会,属副省级城市。在湖北省东部,长江与汉江合流处。1949年由武昌,汉口、汉阳三镇置武汉市,取三镇首字为名。武汉市下辖江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、东西湖区、汉南区等13个行政区。

黄陂县

在湖北省武汉市以北,滠水流域。据唐代《黄陂记》:“黄陂在汝州,汝州有三十六驻,黄陂最大,溉田千顷,盖黄陂之来由也”。一说源于三国时期,“黄”指黄祖兴建的城垣“黄城”,“陂”指武湖。黄陂为黄城和武湖的合称。北周置黄陂县。

新洲县

在湖北省东部,武汉市东北,长江北岸。1951年由黄冈县析置。据《乾隆黄冈县志》:“邾县俗名新洲,又名旧州。”唐末因地处举水冲积平原,在“州”前加“水”旁,以示区别,遂名新洲。

鄂州市

在湖北省武汉市东。秦置鄂县,以古邑和古国为县名。三国为武昌县。1913年改为寿昌县,1914年改为鄂城县,因有古鄂王城,故名。1979年设市,1983年改为鄂州市。2014年底,鄂州市有鄂城、华容、梁子湖三个县级行政区和葛店、鄂州两个经济开发区,以及凤凰、古楼、西山三个直管街道。

鄂州历史悠久,帝尧时为“樊国”,夏时为“鄂都”,殷商时为“鄂国”,春秋战国时楚鄂王封地,三国时孙权在此称帝。春秋战国时期,楚王熊渠分封其子熊红到鄂州为鄂王,修筑鄂王城,这也是湖北简称“鄂”的由来。

黄冈市黄冈市

在湖北省武汉市东。隋开皇十八年(598年)置黄冈县。据《今县释名》:“西北有黄冈山,因古黄国得名。”1990年设黄州市。1995年在黄冈地区所辖范围内改黄州市为黄冈市,沿用地区名为市名。

麻城市

在湖北省武汉市东北。隋开皇十八年(598年)改信安县为麻城县。据《读史方舆纪要》:县本石勒将麻秋所筑,因名麻城。1987年改市。

武穴市

位于湖北省武汉市东南,长江北岸,邻接江西省。唐置广济县。1987年改为武穴市,因武穴镇得名。据《康熙丁未志》:武穴“或云汉以前为邬家阅,人极悍,有精兵,唐号武家阅。”据何绍基《长江图说》:“武穴古为大江九穴之一。”明代更名为武家穴,后演变为“武穴”。

红安县

在湖北省武汉市北,大别山南侧。明置黄安县。1931年11月红四方面军在“黄安战役”奇取县城后,12月改黄安为红安县,以庆祝红四方面军的胜利。

罗田县

在湖北省武汉市东北。大别山南麓。据《今县释名》:“梁置、县西北有同罗关,《舆地纪胜》,崄石河在浠水县东北,罗石三溪之水会焉,盖县居兹水之陆而名。”一说罗田系巴蛮酋长田光兴,文小罗助其灭叛将有功,设县时盖取二人名姓称罗田。

浠水县

在湖北省武汉市东,长江北岸。南朝宋置浠水左县,唐改为蕲水县。1933年改为烯水县。县治南有浠水,故名。

蕲春县

在湖北省武汉市东南。汉置蕲春县。据《太平寰宇记》:蕲春县以水隈多蕲菜而得名。蕲菜即楚菜,俗称水芹菜。春,取生机勃勃之意。

黄梅县

在湖北省武汉市东,南临长江。隋开皇十八年(598年)改新蔡县为黄梅县。据《今县释名》:“黄梅山在西北,山多黄梅,以此名县。”

英山县

在湖北省武汉市东,大别山南侧。宋置英山县。据《英山县志》:“九江王英国公墓在英山尖下,茔碑尚存。”因山为名。

省直

黄石市辖县级单 在湖北省东部,在武汉市东南。1950年设黄石市,因大治县的黄石港得名。一说因黄石山得名。

大冶市

在湖北省东南部,长江南岸。宋乾德五年(967年)设大冶县,因县境矿藏丰富,不少朝代在此大兴炉冶,故取名大冶县。1994年设市。

阳新县

在湖北省武汉市东南面。三国吴置阳新县,隋改永兴县,1914年复改阳新县。

省直辖县级单位仙桃市

在湖北省中部,汉江南岸。据《今县释名》:“粱置郡,隋改县,在沔水之阳。”又“汉有沔阳,属汉中郡,如淳曰,此方人谓汉水为沔水,颜师古曰,汉上曰沔。”1986年改设仙桃市,因镇得名。

天门市

在湖北省武汉市西。据《大清一统志》:雍正四年(1726年)因避康熙皇帝陵寝名之讳,遂改景陵县为天门县。因县城西北三十公里处有天门山而得名。1987年县改市。

潜江市

在湖北省武汉市西,汉江南岸。宋置潜江县,汉水自石城北分流为潜江,一名芦洑河。据《水经注》:“潜水盖汉水枝分潜出,故受其称耳”。1988年设市。

神农架林区 在湖北省西北边境,大巴山区。因神农架山峰而得名。相传上古时代神农氏在此遍尝百草,为民除害。为省辖林区,1981年曾设神农架县,后废。

1970年经国务院批准建制,直属湖北省管辖,是中国唯一以“林区”命名的行政区划。处于武当山,神农架,长江三峡组成的旅游带上。神农架林区位于湖北省西部,东与湖北省襄阳市保康县接壤,西与重庆市巫山县毗邻,南依兴山、巴东而濒长江三峡,北倚十堰市房县、竹山县,远眺武当山风景区。地跨东经109°56′~110°58′,北纬31°15′~31°75′,全区总面积3253平方公里,坐拥联合国“世界地质公园”,辖6镇2乡和1个国家级自然保护区、1个国有森工企业林业管理局、1个国家湿地公园,林地占85%以上。

1970年5月,国务院批准将房县、兴山、巴东的24个公社和2个药材场、1个农场划为神农架林区的行政区划,是中国唯一以“林区”命名的省辖行政区。

1971年划归宜昌地区革命委员会管辖。

1972年3月复归省辖。

1976年5月划归郧阳地区革命委员会管辖。

1983年8月又复归湖北省辖。

1980年11月,省政府批准成立神农架林区人民政府,撤销神农架林区革命委员会。

1985年巴东代管的下谷坪、石磨、板桥河3乡移交神农架林区。

1996年,神农架林区面积3253平方千米,人口约7.9万人。辖3个镇、12个乡:

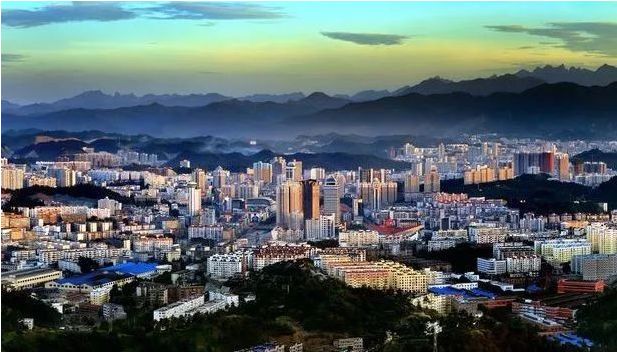

十堰市十堰市

在湖北省西北部。清置郧县十堰堡。保北有牛头山,为百二河发源地,北流入江汉。十堰历史悠久,过去农民为了饮水灌溉,在当地的白二河和张湾河上拦水筑堰修建了10个小水库,分别为一堰二堰,十堰得名。后来历尽变迁,堰就成了地名。 筑堰共有头、二、三、四、五、六个堰,另外还有四个堰。在头堰附近设了一个管理水利的机构,驻地名为十堰,意在标示管理范围,十堰正式以此为名。十堰最早的地名叫陈家街。曾经是郧县的一个区。实际上“十堰”这个地名早就有了,是个村庄名,在现今火车站附近,后来推而广之,泛指整个市区。1969年前属原郧阳地区郧县下辖乡镇,因当年二汽建设设十堰市,1973年改为省辖市,1994年地市合并原郧阳地区整体并入十堰市,十堰市正式成为鄂西北地区地级市。

张湾区

张湾区属十堰市市辖区,依堵河,临汉水,是国家南水北调中线工程核心水源区,中国第二汽车制造厂发祥地,东风商用车公司总部所在地,称为中国“卡车之都”,是十堰市最大经济体。辖2乡2镇4街道和1个省管经济开发区,面积657平方公里,2015年人口39.9万人。据十堰地方志记载,“张湾”原本是一个自然村名,因为这里曾经居住着许多姓张的百姓,张湾河穿境而过,所以上世纪50年代,郧县十堰区在此设张湾行政村,这便是张湾区最早的雏形,也是今“张湾区”名字的由来。

茅箭区

相传赛武当地区是一个崇山峻岭,沟壑纵横的地方,一日恶龙造孽,路经此地湖南道士用七个茅草尖变成利箭打败妖龙,从此降龙之地就叫茅箭,以此来纪念并赞颂道长用七根茅草尖变成箭来降服妖龙的神勇事迹。

茅箭区是十堰市下辖的县级区,位于十堰地区中部。东起十堰经济开发区,与丹江口市六里坪镇相邻;西大致沿市中心四方山——笔架山——牛头山东北西南一线,与张湾区相连;南达大川镇与房县毗邻;北到五堰街道,与张湾区汉江路街道相邻。 截止到2013年,茅箭区辖2个乡、1个镇、3个街道,另设1个省级经济开发区和1个国家级自然保护区,26个社区居民委员会、37个行政村,国土面积540平方公里,耕地面积669.2公顷。户籍人口27.32万人,其中男性人口13.82万人。全区常住人口(含白浪街办)39.97万人。人口自然增长率为19.28‰,同比增长7.52个千分点。

茅箭区已经成为了十堰市的政治、经济、商贸、文化体育教育中心和全国最大的汽车配件加工销售基地,是中国最大的汽车车桥生产基地和东风公司重要的汽车零部件采购基地。也是鄂、豫、陕、渝四省市毗邻地区重要的商品流通集散中心。

十堰经济开发区(白浪)

十堰经济技术开发区成立于1991年,是国家科技部火炬计划汽车关键零部件产业基地、中国最佳汽车产业示范开发区、全国十大科技创新开发区,2012年12月升级为国家级经济技术开发区。下设3个园区,即十堰经济工业园、东城工业园和西城工业园,规划开发面积为37平方公里,总人口11.8万人,共有规模以上企业222家,“双亿”企业46家。

区内已建成全国唯一冠名“中国”字样、全国汽配市场三大价格信息平台之一的汽车配件交易市场——中国(十堰)汽配城;全国最大的汽车零部件总成交易中心、全国最大的整车厂配套采购供应中心——中国(十堰)汽配城广场;全国最大的球墨铸铁生产基地——东风汽车公司铸造二厂;全国规模最大、产品档次最高的车灯总成生产企业——东风三立车灯公司;湖北最大的客车生产企业——东风特汽客车有限公司;国家中药产业化基地企业——湖北清大药业科技有限公司;全国模具行业中排名第五的先锋模具股份公司;东风唯一的微型车生产厂——东风渝安车辆有限公司等。

郧阳区(郧县)

在湖北省西北部,与陕西、河南省相邻。古郧子国地,汉为郧关,属长利县,蜀先主封申躭为郧乡侯即此,晋因置郧乡县,因郧乡得名。元改郧县。

现郧阳区原名郧县,隶属于湖北省十堰市,2014年9月9日,中国国务院正式批复撤销郧县,设立十堰市郧阳区,以原郧县的行政区域为郧阳区的行政区域,郧阳区人民政府驻地城关镇金沙路1号。2014年12月17日,郧县正式撤县更名为郧阳区。 截至2014年9月,郧阳区辖16个镇,5个乡,1个林场和1个经济开发区。

郧阳区纵跨北纬32°25′至33°16′,横贯东经110°07′至111°16′。南北宽92公里,东西长108公里,两头宽,中间窄,形若金鱼,总面积3863平方公里。

原郧县位于十堰市北部,三面环抱十堰城区,辖区面积3863平方公里,64万人口,方言为西南官话—鄂北片—郧阳话。原郧县和十堰建制古来一体,之间的行政关系变革,历经了十堰隶属郧县(公元1476年—1967年)、十堰从郧县分离(1967年—1994年)、十堰管辖郧县等三个阶段,期间不论隶属关系如何变迁,原郧县与十堰源远流长的地缘归属、业缘关系和血缘纽带不曾割裂。

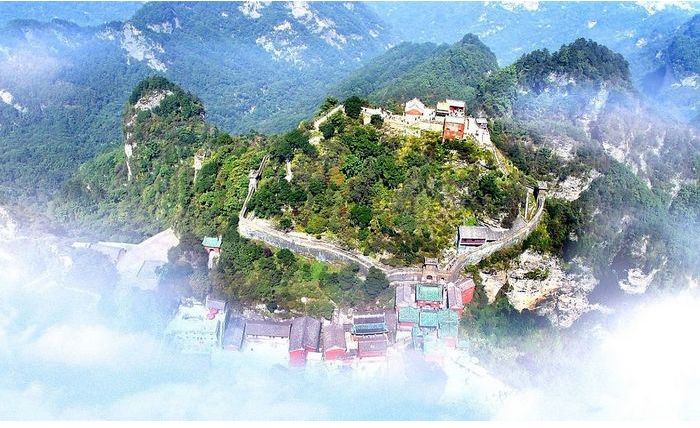

武当山旅游经济特区

武当山 旅游经济特区(原名老营镇,后更名武当山镇),位于湖北省十堰丹江口市,东靠丹江口市丁家营镇与丹江口市城区相接,西接丹江口市六里坪镇远眺十堰市区,南倚丹江口市官山镇而近神农架,北边面向中国南水北调中线工程源头——丹江口水库,面积312平方公里,人口近6万人。襄渝铁路,福银高速(G70),武白一级路(G316),建设中的西武高铁,横贯东西。

武当山属大巴山东段。西界堵河,东界南河,北界汉江,南界军店河、马南河,背倚苍茫千里的神农架原始森林,面临碧波万顷的丹江口水库。武当山是联合国公布的世界文化遗产地之一,是中国国家重点风景名胜区,同时它也是道教名山和武当拳的发源地。

1997年8月湖北省省长办公会议决定将湖北省武当山旅游经济特区与湖北省武当山旅游风景管理局、湖北省武当山旅游局合并。

2003年6月,湖北省委、省政府在武当山召开现场会议,明确指出:在保持现有的行政区划不变,隶属于丹江口市的前提下,让武当山有一定的管理权限。由丹江口市人大赋予武当山旅游经济特区行使一定的管理职能和权限。随后成立武当山特区工委和管委会,分别为十堰市派出机构,与武当山风景区管理局合署办公。

竹山县

在湖北省西北部,邻接陕西省。据《今县释名》:“西魏置,有黄竹山,在县东百里,一名黄山岭,山上竹色皆黄,县以此名。

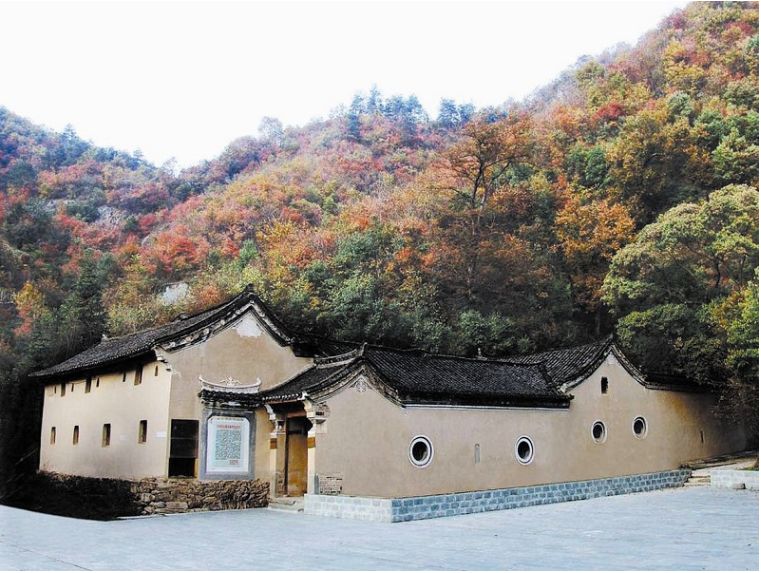

房县

古房国地。隋置房州,据《元和郡县志》:“县西南有房山,有石室如房,因名”,明置房县。

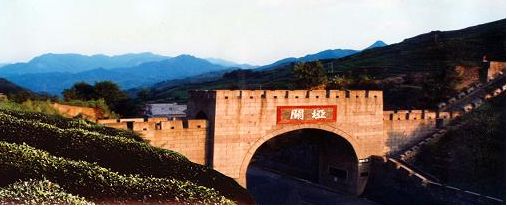

郧西县

在湖北省十堰市西北。据《郧西县志):明成化十二年,设郧西县.郧西因在郧县之西而得名.

竹溪县

在湖北省西北部,与四川(今重庆,天津四注)、陕西省为邻。明置竹溪县。据《竹溪县志》:“竹溪因城西五里竹溪河得名。

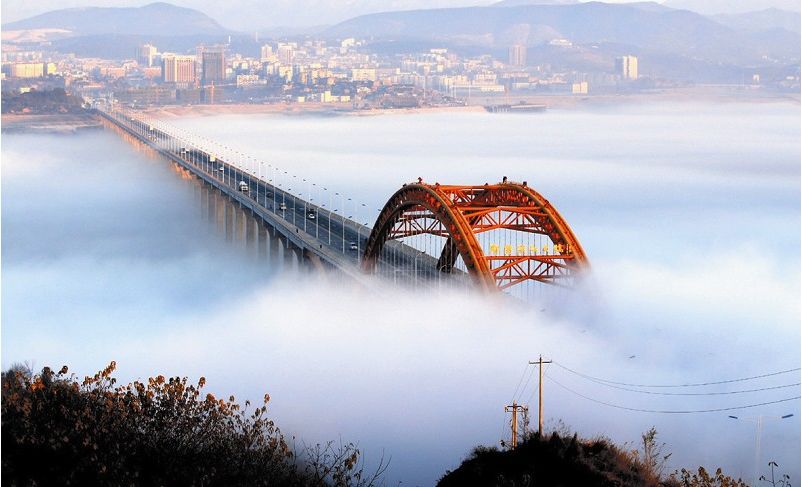

丹江口市

在湖北省西北部,丹江口水库南岸。1983年设丹江口市,均县撤销并入。因临丹江下游的丹江口水库,得名。

襄樊市襄阳市

在湖北省北部,汉置襄阳县,1950年以襄阳、樊城两镇合并置襄樊市,取二镇首字为名。

2010年12月9日,据鄂政函[2010]366号《省人民政府关于襄樊市更名的通知》,襄樊市正式更名为襄阳市,襄阳区正式更名为襄州区。至此,襄阳市所辖政区为:南漳县、谷城县、保康县;宜城市、枣阳市、老河口市;襄城区、樊城区、襄州区;襄阳高新技术开发区、鱼梁洲经济开发区、襄阳经济开发区(东津新区)。

老河口市

原名光华县,在湖北省武汉市西北。清康熙年间称新镇,因地当汉江故道之口,也称老河口镇。1951年以老河口镇设市。

枣阳市

在湖北省北部,滚河上游。与河南省相邻。据《元和郡县志》:“后周改襄乡县曰广昌县。隋初郡废,寻避太子讳,改广昌县曰枣阳县,因枣阳村以为名也。”1988年设市。

襄阳县

在湖北省北部,武汉市西北,与河南省为邻。据《今县释名》:“应劭曰,在襄水之阳,襄水今名疏水,为汉水之流。”

南漳县

在湖北省北部,武汉市西北。隋开皇十八年(598年)置南漳县。据乾隆《襄阳府志》:“漳水,县南一百里,源出荆山。县之立名以此。”又据《明史》:“南有漳河,流入当阳县,合于沮水。”

谷城县

在湖北省北部,武汉市西北,汉江中游西岸。据《水经注》:“谷城县因古谷国而得名,……春秋谷伯绥之邑也。”

宜城市

在湖北省北部,武汉市西北。据《今县释名》:“本鄢,为楚之别都,有鄢城汉惠帝改今名,有鄢水,一曰夷水,桓愠父名彝,改曰蛮水。”宜城似由夷水得名。1994年设市。

保康县

在湖北省武汉市西北侧。北周置永清县。据《保康县志新纂》:“赵宋太祖时置保康军,邑名始此。”明因以置保康县。保

随州市 在湖北省北部,武汉市西北。春秋为随国地,据《水经注》:“楚灭随以为县”,以国为名。汉置随县。1979年设市。2018年全市人口221.67万人,下辖广水市、曾都区、随县。

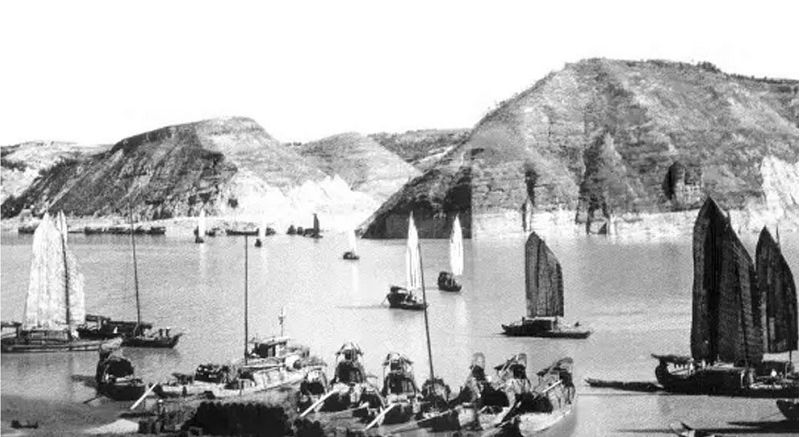

宜昌市宜昌市

在湖北省中部,武汉市西。据《今县释名》:“春秋时楚夷陵,汉为夷陵县,夷山在西北,因为名。”隋称宜昌,清为宜昌府,1912年改为县。宜昌系由夷陵雅化而来,并附昌盛新意。

枝城市

位于湖北省武汉市西部。汉置夷道县。南朝陈置宜都县。隋改宜昌县。唐复置宜都县。1987年改为枝城市。因枝城镇得名。枝城,原为枝江县城,名枝江镇。长江流至百里洲,河分两道,因大江分枝而得名枝江。

当阳市

在湖北省武汉市西侧。汉置当阳县,“谓天子南而治天下也”。当阳,地处京都长安以南,又在荆山之南,故名。1988年设。

宜昌县

在湖北省西部。春秋时为楚夷陵地,汉置夷陵县,夷山在西北,因以为名。隋改宜昌县。“宜”取“夷”之谐音,为“宜于昌盛”之意。

秭归县

在湖北省西部,汉置秭归县。素有“屈原故里”之称。据《水经注》引袁山□《宜都山川记》:“屈原有贤姊,闻原放逐,亦来归,喻令自宽。全乡人冀其见从,因名秭归。”

远安县

在湖北省武汉市西部,沮水之畔。北周改高安县为远安县。据清同治年间《远安县志》:“以其近猺而远”之意;即此地邻近少数民族,又距京城较远,但愿永远安宁相处之意。

兴山县

在湖北省武汉市西,香溪上游。三国吴置兴山县。据《兴山县治》:“兴山环邑皆山,县治兴起于郡山之中,故名兴山。”

枝江市

在湖北省武汉市西,长江之畔。据《枝江县志》:“蜀江自此分为诸洲,自江陵而九十九洲起,自此间如乔木之有条枝焉,故曰枝江。”1996年设市。

五峰土家族自治县

在湖北省武汉市西侧。清置长乐县,因与福建省长乐县同名,1914年改为五峰县,因县城西南二公里处的五峰山得名。

长阳土家族自治县

在湖北省武汉市西。隋置长杨县。唐武德元年,因“唐忌隋姓”,改长杨为长阳。

孝感市孝感市

在湖北省武汉市西北。南北朝孝建元年(454年)以汉孝子董永故析安陆东境置孝昌县。后唐同光二年(924年)为避皇祖国昌名讳改孝昌为孝感,意为董永“孝感动天”。

应城市

在湖北省武汉市西北。南朝宋置应城县。据《今县释名》:“县近应山,故名。”据《水经注》:似因古殷时应国而得名。

安陆市

在湖北省武汉市西北。据《今县释名》:“汉置,县西有大安山,县在大安之陆,以与“江夏”相对取名。1987年改市。

广水市

在湖北省武汉市西北。据《元和郡县志》:“梁以随州北界应浓山戌,置应州,并置永阳县,隋改应山。”又据《水经注》:“鲁阳县有应山。应城,……此之名应,或殷时应国所在欤。”1988年改广水市,以广水河命名。

汉川县

在湖北省武汉市西侧。唐分汉阳地置氵义川县,因汉水为名。宋初改为义川,太平兴国二年(977年)因避赵光义讳,改为汉川县,因汉水流经县境,故名。

云梦县

在湖北省武汉市西北。云梦一名似以古云梦泽省“泽”字而得名。《国语》、《左传》或单称“云”,或单称“梦”。《梦辞》、《国策》等称“云梦”。一说梦人曰“泽”为“梦”,云梦就是“云泽”,一说江北为“云”,江南为梦。一说江南,江北随处都可称“云”或“梦”。西魏大统十六年(550年)置云梦县。

大悟县

在湖北省武汉市北。1933年置礼山县,1952年改为大悟县,因有大悟山得名。

咸宁市咸宁市

在湖北省武汉市南。唐置永安镇,南唐为永安县,宋避永安陵名,因改咸宁县,其意近。1983年设市。

蒲圻市

在湖北省武汉市西南。三国黄武二年(283年)置蒲圻县。据《元和郡县志》:“蒲圻湖在县东北,湖多蒲草,吴帝立蒲圻县,因蒲圻湖为名。”1986年设市。

嘉鱼县

在湖北省武汉市西南。隋代以其地多生鲇鱼置鲇渎镇,南店升为县,取南有嘉鱼之意。

通山县

在湖北省武汉市南,富水上游。宋乾德二年(964年)置通山县,取通羊、青山二镇各一字,置县。

崇阳县

在湖北省武汉市南,陆水流域。据《今县释名》:“五代杨氏置,县北有大集山,自龙窖山发脉,历方山龙头岩而东,至此崇山崇聚,县在其阳,故名。”

通城县

在湖北省武汉市南,陆水上游。唐元和五年置通城镇,宋熙宁五年(1072年)升镇为县。据传“通城”,意为四通八达之城

荆门市荆门市

在湖北省中部,汉江与漳水之间。唐置荆门县,以境内荆门山得名。据《荆门直隶州志》:“荆门山即虎牙关,唐尉迟恭筑。在州南五里,东西两山对峙如门”故名。1979年设市。

钟祥市

在湖北省武汉市西北,汉江中游。明嘉靖十年(1531年)设钟祥县。钟祥,以明世宗(嘉靖皇帝)发迹于此,有聚集祥瑞的意思,故赐名钟祥。1992年设市。

京山县

在湖北省武汉市西北,大洪山南麓。隋置京山县。京山县城东7.5公里处有京山,又称京源山。

荆州市荆州市

在湖北省南部,长江北岸。唐代始称沙头、沙头市,简称沙市。其意为沙洲顶端的集市。1949年设市,故在沙市之后又加“市”字。1994年撤销荆州地区、沙市市和江陵县,设立荆沙市。1996年荆沙市改名为荆州市,取古荆州为名。

石首市

在湖北省武汉市西南,与湖南省为邻。晋置石首山。据《今县释名》:“石首山在县东,江滨有石孤立,在北山之首。县以此名。”

洪湖市

在湖北省武汉市西南。1951年成立洪湖县,以境内最大湖泊洪湖得名。1987年县改市。

监利县

在湖北省武汉市西南,长江北岸。三国吴置监利县。据《湖广总志》:“地富鱼稻”,于是东吴便“邻官监办”,以图鱼、稻之“利”。

公安县

在湖北省武汉市西南。东汉建安十四年(209年),左将军刘备号称“左公”,立营油河口,领荆州牧,“邑赖以安”,置公安县,晋改江安县,南北朝复置。

松滋市

在湖北省武汉市西南,长江南岸。据《今县释名》:“汉置松兹县,在庐江郡,此县地为汉南郡之高成县,东晋咸康中,以庐江郡松兹县流民,避兵至此,乃侨置此,古今地名云,荆州松滋县,古鸠兹地,按古鸠兹邑,在今芜湖县。”1995年设市。

恩施土家族自治州恩施州

在湖北省西南。东晋筑城临施水,号施王城。后周因置施州。据《水经注》:“施水出施山,北流会于沅。”清雍正六年(1728年)置施县,七年改为恩施县。取皇帝恩赐于施县之意。

利川市

在湖北省西南部,清江上游。清置利川县,固革井溪为名。1986年设市。

建始县

在湖北省武汉市西侧。晋泰始元年(265年)设建始县。据《今县释名》,因建始溪得名。

来凤县

在湖北省西南部,沅江支流酉水上游。清置来凤县。据《来凤县志》:“翔凤山地,土司时,传说有凤集于此,邑因之得名。”

巴东县

在湖北省西部,与四川省(今重庆市,天津四注)相邻。隋置巴东县,以县在巴山之东,故名。

鹤峰县

在湖北省西南部。清置鹤峰州,以城后诸山奇峰,如鹤飞翔而得名。1912年改县。

宣恩县

在湖北省西南部。清置宣恩县,为“传布恩德”之意。

咸丰县

在湖北省西南部,清江上游,与四川省(今重庆市,天津四注)为邻。清雍正十三年(1735年)设咸丰县,取“咸庆丰收”之意。

省直辖县级单位仙桃市

在湖北省中部,汉江南岸。据《今县释名》:“粱置郡,隋改县,在沔水之阳。”又“汉有沔阳,属汉中郡,如淳曰,此方人谓汉水为沔水,颜师古曰,汉上曰沔。”1986年改设仙桃市,因镇得名。

天门市

在湖北省武汉市西。据《大清一统志》:雍正四年(1726年)因避康熙皇帝陵寝名之讳,遂改景陵县为天门县。因县城西北三十公里处有天门山而得名。1987年县改市。

潜江市

在湖北省武汉市西,汉江南岸。宋置潜江县,汉水自石城北分流为潜江,一名芦洑河。据《水经注》:“潜水盖汉水枝分潜出,故受其称耳”。1988年设市。