2019年6月13—16日,茂名市俚人文化研究会副会长郭安胤、秘书长戴国伟和俚人文化热衷者邓匡生先生等组成的考察组一行,参加了由广西学者发起的民族文化交流活动,并开展俚人故土金秀的考察活动。其中,考察组参观了金秀瑶族自治县瑶族博物馆。在博物馆里,考察组对瑶族的古老社会组织——石牌制的展示发生了浓厚的兴趣。

俚人故土金秀

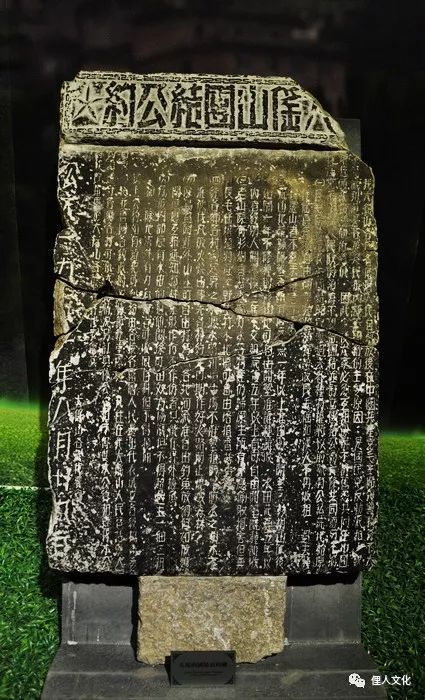

石牌制是瑶族人民在历史上为求得生存发展和社会安定而建立的具有自卫自治性质的法律制度和社会组织,它同时又是一种"民族习惯法"。在历史上,瑶族人民为了维护当地的生产和社会治安秩序,进行社会管理,共同订立规约,并将之镌刻在石碑或抄写在木板上,以便“有法可依”,共同遵守,因此便有了石牌制。目前已发现的属于“民族习惯法”的瑶族石牌共74块(含纸写),其中金秀石牌律和料话为45块,占全部习惯法的61%,也就是说石牌主要分布在大瑶山即今广西金秀瑶族自治县内。石牌具体起源于何时,目前尚难说清,但可以肯定的是,在明朝后期石牌制度已由“法不成文”向成文法发展。石牌作为一种法律制度和社会组织,包括石牌头人、石牌会议、石牌法律、石牌兵等。

1951年大瑶山团结公约

各石牌的头人,一般是由善于言词、办事公正、有胆有识的青年男子担任,每个头人都要经过老一辈头人培养而逐渐树立威信的。如在多次排解村与村的纠纷中得到其他村寨群众的拥护,就可由小石牌头人变为大石牌头人。头人无固定报酬,仅在处理纠纷时,得到当事人供给饭食及一定的报酬。召开石牌大会时,石牌头人先要进行“料话”,即讲一番以祖先迁徙经过,瑶人入山情况,过去订立的石牌和发生过的大事等为内容的话,然后方谈会议的中心议题,宣布事先拟订的“料令”(石牌律),由大家默认通过,成为新订的石牌律。村内成员发生纠纷时,争执的一方找石牌头人讲理,每讲一理就摆长三寸左右的禾秆一根,有多少理就摆多少条禾秆,然后由石牌头人带往争执的另一方摆禾秆转达;另一方也摆禾秆讲理,让石牌头人带回。争执双方以道理多者取胜。如果争执不下,则由石牌头人判案。如果双方仍不服,经再次调解后还无效,就宣布进行械斗,直至一方无力斗争,被迫认输为止。当发生全村对外械斗时,石牌头人则充当军事首领,指挥军事行动。

1953年大瑶山团结公约补充规定

这种石牌制管理社会制度从石牌记载中可清楚看到具体的内容。如为了禁止偷窃,《长滩、长二、昔地三村石牌》规定:“大路边山场香草、香信(香菇)、……何人心谋,不得乱偷贼(盗)。”《罗香七村石牌》规定:“山上木耳、竹笋、薯莨等物,各有投份,不乱偷盗取,查有证据,按轻重处罚。”有这种内容的石牌还有很多,如“桐子不得乱偷”、“棉花不得乱摘”、“畜禽不得乱偷”等等。为了保证客商利益和人身安全,瑶族石牌规定:“见客买卖生意,不得乱作横事”,“中途劫枪客商,即起石牌追捕”,还规定“善人买卖,有茶有食”。为了防止矛盾激化和事态扩大,维护社会稳定,石牌制定了各种相关的规定。人与人之间发生了争端,一般要先请头人进行调解,如果双方接受了头人的调解,事情就可以解决了;如果调解不了,双方要开打,石牌默许双方的械斗,但对此也有一定的限制。如石牌规定:“若械斗,即请村上父老调处”、“不得锁人(捉拿人质)”、“不得包事结事”(包事即将打官司或械斗的任务承包给别人)等等。

金秀瑶族自治县瑶族博物馆馆藏石牌

从明清一直到20世纪三四十年代国民党派军警武装攻入大瑶山之前,大瑶山地区基本上是王道不及的“化外”之域,只有边缘的少数村寨列入官府编户,供役纳赋。石牌律称“瑶还瑶,朝(汉)还朝(汉),瑶朝各有所管”,在这个观念基础上演绎为“朝廷管国事,瑶人管瑶事”,即汉瑶互不相干,井水不犯河水,这时期的大瑶山是石牌制自治时期。与侗款有相似的地方。在大瑶山这个俚人故土,所有的风俗习惯,隐约保留有俚人的特质。据《隋书》载:“俚人率直,尚信(守信义),勇敢自立,重贿轻死(为了生存,不怕牺牲),巢居崖处(住在深山僻壤),尽力农事(勤耕作)。”作为一个稻作文明的族群,除了沿海居住者参与海上贸易外,他们大多数尽力农事。俚人共同的特质是“率直尚信,勇敢自立”,“刻木以为符契,言誓则至死不改”。石牌制和侗款的实施,是俚人原始质朴的性格延续,是俚人特质的体现。

金秀瑶族自治县瑶族博物馆馆藏石牌

侗族是俚人后裔,有着俚人的特质。《资治通鉴》载:宁远节度使(驻容州,今广西北流)庞巨昭、高州(今广东高州东北)防御使刘昌鲁二人皆唐官,于唐末率乡民拒黄巢军有功,故授斯职。唐亡后,刘隐据岭南,二州不附。刘隐于开平四年(910)二月遣弟刘岩帅军攻高州,为刘昌鲁所败;转攻容州,又败于庞巨昭。庞、刘二人虽退岭南兵,但恐终非刘氏之敌,开平四年十二月,遂请附于楚。马殷遂遣横州刺史姚彦章将兵迎之。于是送巨昭与昌鲁之族及士卒千余人归长沙。楚王马殷以彦章知容州事,以昌鲁为永顺军(驻朗州)节度副使。至乾化元年(911)十二月二州复为岭南刘岩所夺。楚所置宁远节度使、权知容州姚彦章不能守,只得迁容州百姓、府藏入长沙。当时的容州、高州的汉化民可能进入长沙外,俚人族群大部分只能进入马殷楚国其他地区,即今侗族地区。

金秀瑶族自治县瑶族博物馆馆藏石牌

在俚人后裔的侗族地区,侗族村寨过去为管理内务、调解纠纷、加强联防而结款,用“款约”来维持社会秩序,被称为没有国王的王国。侗款是古代和近代侗族社会的民间自治和自卫组织,具有原始氏族农村社会和原始部落联盟的特征,是国家组织结构的活化石。传统的侗族社会,主要由家庭、房族、村寨、小款、大款和合款构筑而成。房族是一种以父系血缘为纽带组成的宗族组织,也可以通过一定的手续吸收非血缘的成员参加。村寨是在房族的基础上建立的地缘组织,不仅有比较稳定的地域范围,还有属于全村寨所有成员共有的风水林、鱼塘、鼓楼、花桥、河段、荒山等。邻近的自然村寨联合,即成为小款,若干小款联合起来,就组成大款。大款为村寨与村寨之间的结盟组织,往往以流域、山系为单位,系地缘单位。乾隆二十二年(1757年)在黎平竹坪成立的“十洞十三寨”便是典型的大款。其“款约”碑为文:今天下承平日久,屯寨杂处,女织男耕,熙熙攘攘,均沾皇恩升平之世。如无数年来,有无知之棍徒,约济两三人,一入其寨,或偷牛盗禾,或挖墙穿壁,或盗鸡鸭,或盗羊,受害无休。兹我众寨商议,工禁款禁,以安地方事。如有偷盗,拿获查实者,通历众寨,绑捆款上,立即打死。一不许赴官;二不许动凶;三不许隐匿抗违。如有三条查同治罪。立此款禁。

《瑶族石牌制》

特大款是侗族社会为了加强村寨之间的联系,形成相对稳定互访对象,甚至为了对付外敌、联防贼盗等目的,由数十个大款联合成、几乎涵盖全民族的组织,又叫“联合款”。特大款是侗族款组织的最高形式,有“头在古州,尾在柳州”之称。大款和联合款的款首由各大款的款首联合组成,没有首长,没有王者,凡事商量,是“没有国王的王国”。

侗款

侗款作为一种社会组织形式,具有他特定的文化要素和运动形式。各个村寨推选寨老,寨老中推选小款首,小款首中推选大款首,款首必须为人正直、见多识广、德高望重等。款的公务人员称“款脚”,款内无常设机构,也无专职人员,款脚为兼职,负责送信召集、看守鼓楼等。款的武装力量为“款军”,由各村青壮年组成。款的集会场所为“款坪”,有的设在鼓楼坪上,有的设在离村不远的平地上。款的法律条文为“款约”,主要有三种流传方式,即口头背诵、书面传抄和石刻碑文。

侗款

金秀瑶族自治县大瑶山的石牌制和侗族地区的侗款,有着俚人的特质“率直尚信,勇敢自立”、“刻木以为符契,言誓则至死不改”等的影子。以冼太夫人为代表的俚人,曾经雄踞南越一千多年,然而在今天中华56个民族中,已没有了俚人的名号。综观俚人的历史,就是一部民族融合史。俚人由南越的最大原住族群最后逐渐融和于以汉族为主的多民族中,大大地推动了岭南文明的发展进程。俚人“明识远图、舍小成大、名无实存”的智慧,也被大瑶山和侗族地区族群所铭记。

舍小成大,名无实存

以冼太夫人为代表的俚人,曾经雄踞南越一千多年,然而在今天中华56个民族中,已没有了俚人的名号。综观俚人的历史,就是一部民族融合史。俚人由南越的最大土著族群最后逐渐融和于以汉族为主的多民族中,大大地推动了岭南文明的发展进程。若俚人犹盐、中华民族犹大海,盐溶于大海而无形,每一滴海水却含有盐,这就是俚人与中华民族的关系。俚人看似消失了,而实质还在,在哪里?他已隐藏在中华民族的基因里,流淌在亿万中华民族儿女的血脉中。俚人正是“舍小成大、名无实存”。在提倡“人类命运共同体”的今天,俚人“明识远图、舍小成大、名无实存”的智慧值得世界所有民族借鉴学习。

图文/郭安胤 戴国伟 李爱芳

编辑/黄峥