点击↑↑↑蓝色文字关注我们

作者:何林 中科院文献情报中心党委书记兼副主任

来源:本文节选自宣讲家网独家文稿《何林:请历史记住他们 ——“两弹一星”研制给我们的启示》

“两弹一星”的研制是很大的工程,每一位科学家的故事都可以做一个专题,无论是原子弹、氢弹,还是导弹,每一个项目都可以专门去讲,所以内容非常多,今天我就挑其中的几段和大家分享。

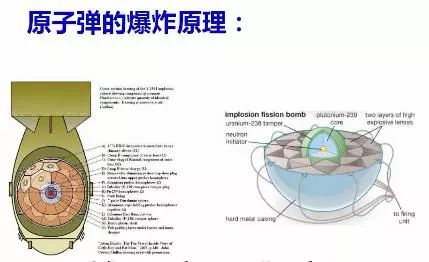

上图左侧是原子弹内爆发爆炸原理的示意图。中间的圆形就像一个足球,在它表面的六边形上有引信来引燃高能炸药。如果把它剖开就是右边的图,灰色和深灰色区域都是高能炸药,按照一定的规律布放,而绿色和蓝色都是核燃料。引信引燃高能炸药之后,产生的爆炸波会形成一个球面波向中间汇聚,进而压缩核燃料。等到核燃料被压缩到极高的密度,超过临界值之后,中间的中子(中子点火器)释放,就会发生核裂变反应。这是原子弹爆炸过程的一个通俗解释。要实现这样的物理变化过程,必须对爆炸波的传播规律、高温高压状态下的物质状态方程以及中子的传输等知识都有所学习和了解。这些书如今静静地躺在中国科学院图书馆的书架上,几乎无人问津了,但六十年前,它们都是我们国家研制原子弹所必备的参考书。1958年,年仅34岁的邓稼先就担当了核武器研究所理论设计部主任这样一个重任。这个部门首先要从理论上做好设计,他手下是28名刚毕业的大学生,刚才我们说的需要的知识储备,就是那些参考书,他们都没有学过,所以邓稼先的第一个任务就是组织大家一起学习。为了提高学习效率,他们把内容刻在蜡板上,然后通过油印的方式印成册子,人手一册。邓稼先还出了一个主意,就是大家分头学,每个人负责其中的几章,由先学的那个人主讲,讲完之后大家讨论,以提高学习效率。《超音速流和冲击波》这本书就是由邓稼先给大家主讲的,而邓稼先本人也是边学边讲。

1961年前后,郭永怀、王淦昌、彭桓武都来到了核武器研究所,在得知这个消息后,邓稼先说了一句话:“请来了三尊大菩萨”。因为邓稼先本人也是从科学院被调过来的,所以他知道这些人的学术水平非常高。

下图中标注的年龄是三老1961年时的年龄。

“三尊大菩萨”在研制过程中发挥着什么作用呢?我们可以借用书中的几段话来了解一下:

彭桓武运用他强有力的理论手段,把复杂的方程组予以简化,完成了原子弹反应过程的初估分析,科学地划分了反应过程的各个阶段,提出了决定各反应过程特性的主要物理量,为掌握原子弹反应的基本规律与物理图象起了重要作用。

我们可以把这段话概括为科学指导、把握方向。

会议室的黑板是大伙儿集思走笔的场所,一个个公式写上去又被擦掉,一个个计算结果得出来又被否定,有时大家会为此争得面红耳赤。彭桓武、郭永怀从不以大家自居,而是平等待人,热情地参与讨论。并以他们深厚的理论功底启发着年轻人的思路。

这段话我们可以概括为平等探讨、循循善诱。

影片《邓稼先》中有一个场景就是根据这段话来演绎的,为了督促大家的业务学习,王淦昌每周都要安排一次学术讨论会,要求每个人踊跃发言,提出自己的见解。讨论会上如果谁不爱发言,他就把谁叫上讲台。为避免难堪,每个人都像准备考试那样,认真钻研有关资料。

这一点我们可以概括为严格要求、激发潜能。

所以“大菩萨”发挥的作用我们可以从以上几个方面来了解。

从1961年的春天到秋天,理论设计部做了“九次计算”。在设计原子弹的过程中有一个重要的参数,当时苏联专家并没有留下落在纸面上的具体数字,但在交流讨论的过程中,有人回忆说苏联专家好像说过这个数。可是经过我们自己计算得出的结果与记忆中的相差很多,到底是我们记错了、听错了,还是苏联专家说错了呢?关键还是在于我们对原子弹爆炸这一物理过程的了解和认识不够深刻。随着各种新物理现象的获得和新计算方法的采用,大家不断地改进计算方法,前前后后一共计算了九次,但直到最后还是不敢确定我们的结果就是正确的。

这个时候周光召院士从苏联杜伯纳联合所回国了,他在苏联时听说苏联专家被撤走,就带着在苏联的留学生们一起给国内写信,说愿意回国报效祖国。他回来之后就参与了这项工作,解决了“九次运算”带给大家的困惑,最终通过最大功原理确认苏联专家说的数太大,肯定不对。这样大家就坚信了自己计算的结果。

1984年,国家把自然科学奖一等奖颁予了对原子弹和氢弹的理论物理问题的研究,当奖章交到第一获奖人彭桓武手上的时候,他坚决不收,他说:“这是个集体的事业,不是我个人的努力”。通过上面讲过的几个故事,相信大家都能够理解。为此彭桓武还写了一句话:“集体集体集集体,日新日新日日新。”这是对当时的一段回忆。

原子弹的爆炸仅从理论上设计是不够的,还要进行试验,试验工作的负责人是王淦昌院士。他是副所长,还需要一个像邓稼先一样的爆轰试验室的主任,这个人就是陈能宽院士。经过上千次试验,1962年9月,内爆法的关键环节得到验证,需要开始做等比例试验了,但怀来官厅水库附近的试验场规模太小。那时候军方已经在青海建了一个大的爆轰试验场,于是在北京的研究力量就整体移到了青海。

引爆高能炸药是最关键的因素,从小规模试验到等比例试验有了把握,最终才能对原子弹的爆炸有把握。

上面这张图是青海的照片,如果大家去那里旅游,可以在公路上看见一个标牌——爆轰试验场,这个试验指的就是原子弹爆炸前高能炸药的爆轰试验,211厂是建在青海的一所原子弹制造厂。

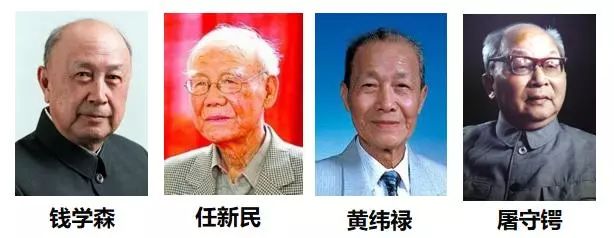

刚才讲的是原子弹,我们再看一看导弹。下图中的钱学森、任新民、屠守锷、黄纬禄,都是“两弹一星”元勋中对导弹研制做出重大贡献的科学家。

1960年11月5日,东风一号导弹发射成功,聂荣臻元帅满怀豪情地说:“在祖国的地平线上,飞起了我国自己制造的第一枚导弹。这是我国军事装备史上一个重要的转折点。”但是这枚导弹实际上是仿制的苏联的。刚才我们提到过《中苏国防新技术协定》,根据协定,苏联人给了我们导弹实物,而且还给了好几颗,其中一颗专门就是用来仿制的。我们肯定要走自主设计的道路,研制自己的导弹。

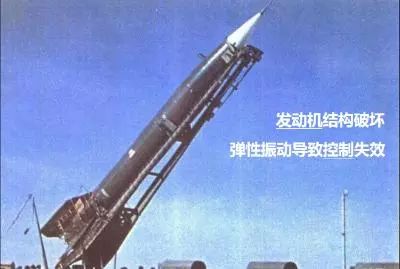

上图是1962年3月21日“东风2号”的发射试验,这也是我们国家第一枚自主研制的导弹,射程由之前的五百公里延长到了一千公里。但是这次试验失败了。导弹刚打上天,还没飞远就开始往下掉。我们可以看到图中下方有一些房子,应该都是基地的工作用房或者是生活用房。

后来大家在钱学森的带领下一起分析原因:第一是射程更远了,发动机再按原先的设计就不合理了。另外一个原因是大家一开始都没有想到的,由于射程远了,推进剂的量就要变大,而推进剂都是在导弹的中间装着,为了增加推进剂就需要把导弹延长,所以“东风2号”比1号长,是一个细长体,那在空中飞行时它本身就会发生弹性颤振,也就是振动现象。导弹自身携带着一些传感器,由它得知自身的运动姿态。传感器装置的位置恰好是振动比较剧烈的地方,因此对运动的感知是错误的,那反馈回来的信号就是错误的,根据信号来对导弹进行控制肯定就会出问题。在钱学森的带领下,大家对发动机及解决弹性颤振带来的问题做了深入的研究。

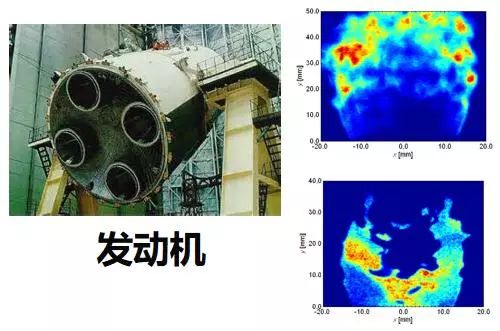

除了上述的问题以外,导弹研制还有很多具体的技术环节,每一个环节都需要投入相当大的精力。举一个任新民的例子,当然他后来成为了很多重大任务的总指挥,不过他初期主要是负责发动机。发动机有哪些需要做的工作?比如要解决不稳定燃烧的问题。

大家看上图,如果发动机在稳定燃烧,它呈现出的图像就比较均匀,火焰燃烧的也比较充分;如果是不稳定燃烧,它的画面就不均匀,有时候火大,有的时候可能就剩下一点儿。

作为发动机的研究者还必须解决什么问题呢?比如如何提高发动机的推力。通过四机并联,让四个发动机一同工作。在推力增加的同时,对于发动机工作精度的要求也提高了,因为如果它们之间的推力不一致,或者是点火的时间有差距,都会影响到导弹的飞行。还有就是高空点火的问题。火箭有好几级,升到高空之后发动机要点火,那么在空气密度、压力都是地面的万分之几的情况下,怎样确保高空点火成功?这都是任新民需要带领研制人员解决的问题。

黄纬禄院士初期的主要工作是控制和制导,后来我们国家的潜射导弹(从潜艇里发射的导弹)也是他作为总设计师主导的。当时在控制和指导方面的工作主要是“甩掉大尾巴”。苏联给我们的那颗导弹打出去以后,想要控制导弹的方向,必须在后方留出很大的空间布置一个横向纠偏阵列,这显然是不利于实战的。所以黄纬禄带领大家做了研究,甩掉了这个阵列。刚才我们说的四机并联、多级火箭和多级导弹,这些问题也会不断给控制工作带来新的问题和挑战。

屠守锷是总体室的主任,在研制初期主要负责抓总体。总体指一些什么样的工作呢?比方说上世纪五六十年代,我们国家的一些电子产品研制质量不过关,用于航天产品往往会出各种各样的问题。做总体工作就需要跟相关工厂签署协议,制定工作流程。后来我们把这些工厂为航天提供的元器件称为“七专”电子产品,就是专批、专料、专机、专人、专检、专筛、专卡,以确保质量。

还有就是压缩元器件。这是什么意思呢?比方说在设计洲际导弹的时候,一开始需要388种元器件,但考虑到元器件种类越多越不利于质量控制,屠守锷就带领大家把388种压缩到200种。

对于新技术产生的新材料,在研制完成了之后要经过考察,能不能真正的上型号,都需要由总体部门去把关。导弹也好,火箭也好,其需用材料的突出特点有三个:耐高温(像发动机及喷嘴要承受好几千度的高温)、高强度、质量轻。这些对材料研制提出了很严苛的要求。

在“两弹一星”元勋中,姚桐斌就是做材料研制的。

姚桐斌从英国留学回来之后就到了国防部五院的材料研究室。他在自传中提到过自己的一点科研体会:我们中国配合航天产品做材料跟苏联的材料部门是不一样的。苏联的材料部门可以根据航天产品的要求直接向有关厂家定制相关材料,但是在中国,很多材料我们还没有,所以国防部五院的材料室还要承担起一些研究的任务。

除了国防部五院牵头,当时包括学院冶金部等很多部委的研究机构的科研人员也都参与了材料的研制工作。

下图是1980年5月18日我们国家发射洲际导弹的一个示意图。

这枚导弹发射时咱们公布说是运载火箭,从祖国西北大漠深处发射,跨越万里飞向太平洋。美国合众社为此播发了一篇专稿,题目是《中国的导弹之父——钱学森》,其中还说了这样一段话:“主持研制中国洲际导弹的智囊人物是这样一个人,许多年以前他曾经是美国陆军上校,美国政府由于害怕他回归中国,把他扣留了五年之久,他的名字叫钱学森。”这个名字的背后有着一段任何科幻小说或侦探小说的作者都无法想象出来的不同寻常的经历。

我们再看一个关于王希季的故事,叫戈壁滩中的守候。

我们国家的第一颗卫星是在1970年4月24日发射成功的,实际上在上世纪六十年代,王希季就开始了返回式卫星着陆回收系统研制的工作。

那个时候我们虽然还不能发射卫星,但可以把火箭打得很高,等火箭落下来之后再去回收火箭带上去的仪器设备,看是不是仍能正常读取其中的一些测试数据和结果,这些都需要试验。现在我们经常能在电视里看到返回舱回来了,降落伞一打开返回舱马上减速等过程,但在那个时候,这些都属于探索阶段。那时候的试验经常是降落伞刚一打开很快就被撕裂,返回舱重重地摔在地上。

1969年夏天,我们在西北做了两次试验,其中一次火箭发射出去之后落在了巴丹吉林沙漠,离发射火箭的地方非常远,但要回收必须得靠人去取,因此试验室就组织了一个支回收队,王希季也在其列。夜里回收队坐着车出发了,开到硬戈壁和软隔壁的交界处车就不能再往里走了,所以回收队员得徒步进入沙漠地带搜寻。王希季是整个试验的总负责人,不是回收队的队长,再加上他岁数最大,大家就安排他不要往里面走,留在汽车的停放地点。当然他也不是闲待着,他有一个重要任务,就是定时打信号弹,跟回收队保持联系。回收队进去之后他要打信号弹,回收队看到他打的信号弹也会回。

早晨七点回收队进入沙漠,随着时间的推移,王希季一颗信号弹一颗信号弹地打,快到傍晚的时候,王希季打信号弹就看不见回收队的回应了,但王希季依然按照事先的约定每隔一段时间就打一颗信号弹。他看不见回收队的回复心里非常焦虑,他不知道大家究竟怎么样了,他一个人就在茫茫戈壁滩度过了难熬的漫漫长夜。拂晓的时候,他的一颗信号弹终于得到了远处的回应。据王希季自述,他当时喜出望外,又接着打了两发,那边砰砰又回复了,他这才放下心来。没过多久他就看到回收队员抬着、背着回收的东西向他这边走来。回收队的队长叫林华宝,他后来成为了中国工程院院士。林华宝回来以后跟王希季讲,早晨七点他们进入沙漠,一直到下午五点才找到箭体和箭头。找到之后也不能马上就往回搬,先要做一些相应的拆分分解工作,因为连降落伞也得带回来,所以一直整理到晚上八点才开始往回返。当他们走到凌晨一点的时候,大家已经精疲力尽,脚上都磨出泡了,身上带的干粮和水也都耗尽了,这个时候他们还没有看到王希季的信号弹,于是就凭着对方向的判断,一边互相鼓励一边前进,说爬也得爬出沙漠。这个例子就说明在那样艰苦的环境下,为了完成“两弹一星”事业,他们真的付出了很多。

现在我们看电视转播火箭发射或者卫星发射等几乎都是成功的,但在研制“两弹一星”初期,有很多次是不成功的,我们来看一下成功背后的失败的教训。比如前面提过的返回式遥感卫星。1974年,孙家栋作为总负责主持返回式遥感卫星发射试验,当时火箭带着卫星刚打出去,跟“东风2号”情况一样,大家都还看得见就开始往下掉,紧接着指挥部命令卫星自毁,所以它在半空中就爆炸了。据孙家栋回忆,当时半边天都是红的,很多人因此痛哭流涕。后来经过一年的努力,改进设计之后再次发射,卫星终于上了天,进入地球轨道,发射成功了。但在环绕地球的过程中,通过地面遥测我们又发现了一个新问题,那就是卫星上的气源压力曲线快速下降。卫星携带存着高压气体的气瓶是为了行使某些功能,“气源压力曲线快速下降”说明气体跑得很快。按照原先的设计,遥感卫星要在天上转三天之后再返回,那么现在出现了问题还要不要环绕3天?当时钱学森作为国防科委的领导在现场指挥,另有陈芳允、杨嘉墀等人负责遥测、遥控方面的工作。经过讨论,大家共同决定一天后提前回收。结果就在一天后,陈芳允他们决定对卫星发送指令变轨回收的时候,他们又意外地得知,虽然又经过了很长时间,但气源压力并没有继续往下掉。于是他们又商量,认为可能是气温等各方面的变化让传感系统出了问题,而高压气瓶是完好的。于是他们又建议按原定计划执行相应任务,这才有了1975年11月29日,我国第一颗返回式遥感探测卫星完成任务后成功返回地面的情景。

下图是当时的一张照片。

在孙家栋的自传中还说了一段趣事。上图中圆圆滚滚,好像一口侧倒的大钟的东西是返回舱。由于设计人员是第一次设计,所以忽略了一个环节,就是返回舱掉到地面上之后要回收,要把它拉拽出来,运回北京等等。而这个返回舱上没有设计挂钩,大家看了之后都说无从下手,没法往外拉。据孙家栋说,在山坡上看热闹的一位老大爷给出了个主意,就用搬石头的办法。按照老大爷的指示,这才顺利地把返回舱拽了出来。

再说试验通信卫星。

1984年1月我们发射了一颗试验通信卫星,说的是“腾空而起,飞向太空”,用的词汇都很美好,可惜的是没有成功,这个不成功不像刚才的返回式卫星发生了爆炸。我们都知道通信卫星需要与地球同步,所以它的轨道一定要达到3.6万公里的高度,而且还要在赤道平面的正上方。这次失败其实是卫星打上去之后,第三级发动机点火时间只持续了几秒钟就熄火了,没能把卫星送到预定的3.6万公里的高空,所以它相当于是一颗卫星,不能称为试验通信卫星。

作为试验通信卫星总负责人的任新民面临着巨大的压力和挑战,其主要来自两个方面:一个是他是总负责人,失败了肯定要承担责任;第二个是问题恰恰出现在发动机上,而任新民是发动机方面的专家。特别是试验通信卫星三级发动机在方案论证阶段,本来是要采用普通发动机的,也就是比较成熟的发动机,但发动机技术在不断更新换代,任新民力主使用液氢液氧发动机,使用之后这个新式的发动机没给上劲。

试验通信卫星发射是有窗口期的,1984年1月是一个窗口,4月还有一个窗口,所以当时大家讨论的焦点就是能不能赶在四月前发现问题、解决问题,然后再次发射。对于这一点,大家的意见也不一致。当时的国务委员兼国防部长张爱萍将军就说:“各种意见我都听过了,我最后就想听任新民的意见,能不能发。”于是任新民就从发射基地赶回北京,向张爱萍报告,最后立下军令状,说确保在四月份再次发射,紧接着就又返回了基地。在这个过程中,任新民几过家门而不入,对于航天人来说,这样的事情非常频繁。1984年4月8日再次发射的时候,我们成功了,但是与之前的遥感卫星一样,又发现了新的问题。地面遥测发现星上电池温度超过设计上限,外壳部分仪器温度偏高。一个卫星项目有一个总负责人,同时每个分部也要有专人负责,比如运载火箭、遥控遥测,包括星上的有效载荷,都需要特定的人负责,当时这个温度的问题就由孙家栋负责。在解决了这个问题之后,孙家栋回顾这件事曾戏称“卫星发烧了”,当然这都是后话。当时具体是怎么解决的呢?听起来也很简单。第一是把星上所有的功耗仪器打开,尽量地耗电,不要让它过热。第二是调整卫星的姿态。星上的太阳能帆板可接受太阳能转变为电能,调整姿态可以令卫星少接收一些能量。当然这里面还有一个问题,作为一颗通信卫星,它对地球的方位也有一定的要求,比如说有几个方位的通信效果是最好的。第二项措施看起来简单,操作起来却很困难,试设想对3.6万公里高空的卫星采取各种措施,然后再检测调整的结果如何,势必要费一番周折。所以4月8日卫星虽然成功打上去了,但直到4月16日才最终确认发射成功,成功背后总有不为人知的艰辛。

在我国科技实力和工业基础相对落后的条件下,广大科技工作者发扬艰苦奋斗、奋发图强的拼搏精神,大力协同、联合攻关,谱写了中华民族攀登世界科技高峰的壮丽凯歌。相信读过《“两弹一星”元勋传》,我们一定会对这段话有更加清醒、深刻的认识。

理性 · 爱国 · 思想

·↑长按此二维码可关注 ↑·

部分文字和美图来源于互联网及其他公众平台

对原文作者表示敬意