一个视频

香港人居住现状

香港人买房有多艰辛!

究竟有多艰辛呢?

看看tvb的这个纪录片,你就知道了。

是不是光听这个名字,就觉得一定很现实?

别慌,记录片里的内容更现实。

比如7成以上的香港人认为,结婚前必须要买房子!

一半的受访女性在接受采访时表示,结婚只是其次,买房才是当前的首要人生目标。

没买房子,你就是笨蛋!

没买房子,女人见到你就立刻跑掉!

没有房子,还追求什么梦想!

啊啊啊!好凶好可怕.....

但是呢,香港的房价大家也都知道,想要拥有一套自己的房子绝非易事,通常,一套50平米的房子售价就在500万人民币左右。

(注:一尺约等于0.09平方米。)

这么高的房价,对很多普通年轻人来说自然是无法承受的,所以这些年父母替孩子买房子这股风气,已经席卷了香港。

像下面这位妈妈,孩子还在读幼儿园,就为孩子置办好了房产。

氮素呢,不是所有的青年人,都可以依靠父母的力量买起房子。

对于这部分人来说,买房子有多难大家看看案例就知道了。

这个90后23岁的姑娘,为了买房每个月存下自身收入的105%。

怎么做到到的呢?

第一善用身边资源,换句话说啃老。

吃家里住在家里,也不给家用。

下班的所有消费都由男朋友负责,自己平时没事还炒炒股。

这位40岁的先生,人称50哥,规定自己每天的消费不能超过50元。

他在读大学的时候就制定了10年买房的人生大计。

日常能走路就不坐车,上班会自己带饭。

朋友不会见太多,偶尔唱个歌也要自己在家练熟了再去,省的多花钱。

到现在还用着2G的手机。

平时跑完步之后,去大学旁边冲凉,可以省下一点水费。

这样坚持了8年后,50哥终于存够了首付。

50哥对女友的要求就是不乱花钱,运动型的,主要是能走路,省下来一些计程车的钱。

这个21岁的女生也是从大学就开始了自己的买楼计划。

虽然还在读大四,但是她已经在做了十多份兼职。

高昂的房价下,也涌现出了一些极度拜金的畸形思想。

下面这个22岁的女孩,有着一个夸张的尖下巴。

目前是一家珠宝公司的职员。

在她的观念里,买房是男孩子该做的事。

如果一个男士没事业,没财富......bibibi。

还说,有楼,女人才会bibibibi.....

下面的说法就更奇葩了。

“以人类祖先猴子为例,公猴负责出去抢占地盘,母猴负责繁衍后代”.....

有位年轻人提出质疑,一个有能力的人如果不只满足你一个老婆呢?“不介意好东西被人抢,只要我是合法太太,就有保障”......这三观也是醉人!

过往提到香港,我们多会想到国际化的大都市,灯红酒绿的夜生活;

但是高昂的房价和巨大的贫富差距一直隐匿在在这份繁华里。

房价让不少白领年轻人望而却步。

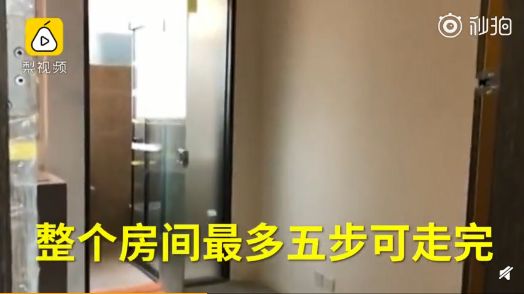

开发商把房子越建越小,这是今天下午的一个热搜词条。

该房屋最小面积只有14平米,比香港车位标准(15平米)还要小,整个房间最多5步可走完。

但是大家可能想不到,这样的房子对于不少生活在底层社会的人已是遥不可及的梦了。

有名的深水埗,是过去香港电影里底层小人物经常生活的地方。

却也是繁华香港有名的贫困区。

不少游人循着电影,来这里寻找香港古早的市井气息,淡淡浓浓的人情味,和历经几代港人传承的地道美食。

你为它的古早千里而来

它的绝望你却从未看见

这里每尺(约 0.09 平方米),最高租金可达 300 港元,相当于2823人民币每平方米,这可是租金!

但如此高的租金,居住的却是隐藏在深水埗街头巷尾,那些被称为笼屋,劏房,棺材房的居所。

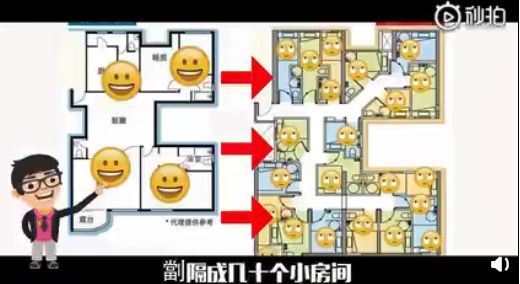

劏房

是指将一间三居室分割成十几个小房间。

里面的厨房、卧室、客厅合为一体。

很多拖家带口的年轻人,一辈子挤在这个只有7、8平米的狭窄区域里。

在有限的区域里,很多时候可能面临着厨房卫生间一体的窘境。

余文乐跟曾志伟合作过一部叫《一念无明》的电影,电影里父子两人就住在劏房里。

在劏房里生活了20多天的曾志伟说过这样的话:“在这样的房间里,怎样豁达的人都会慢慢受不了”。

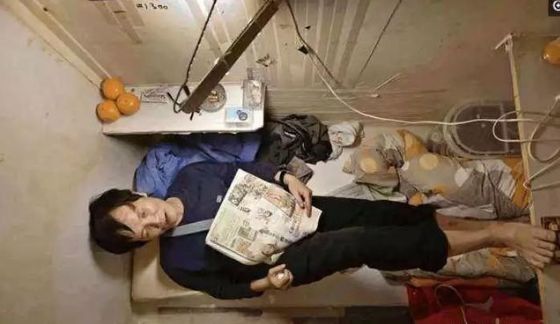

棺材房

比劏房更可怕的是棺材房。

它将原来的板房进行上下分割,改装成6间,每间1.5平方米左右。

这样的房间进入后,只能直挺挺躺着,遂得名棺材房;现实是它们可能连棺材都不如,因为每晚在这里 " 躺尸 " 时,你连腿都绷不直……

有时候他想休息了,邻居还在争抢着使用浴室。

而这一个又一个冰冷的棺材房内,有着一个又一个寻觅栖身之所的故事。

“我还没死,就已经立起了四块棺材板”。

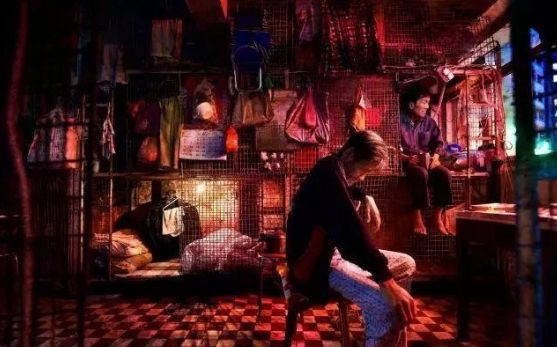

比棺材房更接近地狱,更让人绝望的,是一种叫“笼屋”的住所。

这是一种在楼顶平台搭建起来的房子。

一个70平米的房子里,摆放这数十个3层床,可以住200人。

每个床位用铁丝网围隔,摆放着这些人的全部家当。

居住在这里的不少是老人和移民,还有一些坐着底层工作的香港人。

关键这样的笼房租金价格也在不断上涨....

联合国曾经斥责说,这些地方就像狗笼。

但是对于有些人来说,游走在这世间,只是一呼一吸,一吸一呼了。

容得下肉身就好了,灵魂早已没了安放的地方了。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜?

历史问题

2017年,香港回归第20年。20年间,内地资本不断涌入,为香港注入了更多商业机会,巩固了香港国际金融中心的地位,同时,也造成了香港社会巨大的结构性变化。

大批内地专业人士在香港回归后进入香港各行业,为本地本不乐观的就业情带来了更严重的威胁。据香港统计处统计,2017年香港失业率在年初已升至3.4%,创下近两年新高。同一时间,不断升高的还有香港社会阶层间的贫富差距。

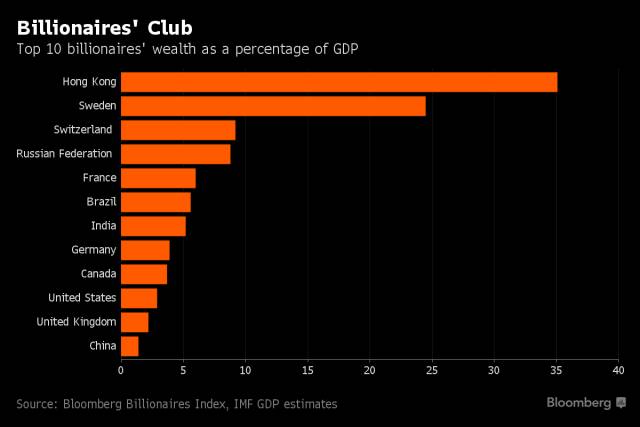

2016年,Bloomberg通过计算对比全球亿万富豪指数与国际货币基金组织的GDP估值,得出香港十大富豪的总资产相当于香港总GDP的35%,远超全球其他发达经济体。

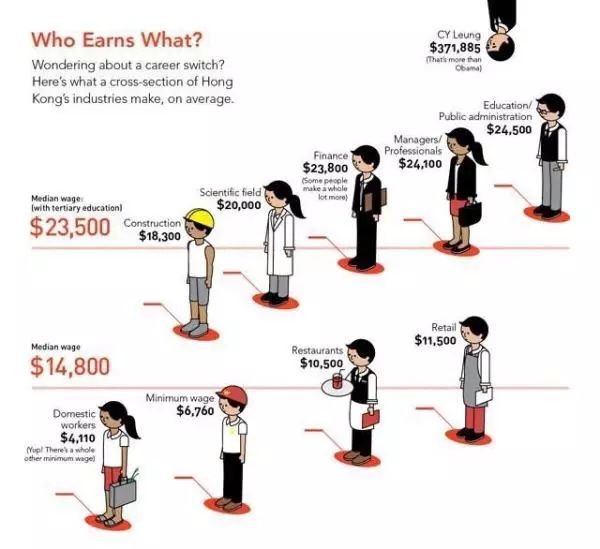

那除开十大富豪,剩下的百万香港民众的具体月收入是怎样的呢?《南华早报》曾在2015年刊登一幅Infographics,生动地列出了香港各行各业的平均月收入情况。

图中第一条红线代表接受过高等教育人群的月收入中间数为23500港币(约2万人民币),第二条红线则代表了社会总体月收入的中间数为14800港币(约12000人民币)。

假设收入在中间线的朋友们要拿出一半工资来付房租,也就是7000港币(约6000人民币),那么他们的选择大约有4.5类:

1. 铜锣湾5平米不到的温馨床位,地理位置绝佳,还不用买家具,因为没地方放。

2. 尖沙咀10平米的小单间,位置也不错,邻居们也不吵,因为他们很有可能是药贩子或者和药贩子打交道的瘾君子。

3. 北角的15平米单间,据说现在住北角很酷哦!

4. 去元朗吧!那儿不仅有40平米的大开间,还有美丽的自然风光无限量供应。

4.5 坚尼地城的车位一个,似乎......也不错?

回到正题,2017年,香港居民人口数已増至738万人,然而根据统计,接近一半的香港人难以负担天文数字般的楼房租金,想要在这片寸土寸金的土地上拥有自己一席之地的话,唯一的方法是申请居屋、公屋,在申请通过之前(至少四年),大部分底层居民只能选择蜗居在破旧的唐楼劏房(房中房)里。

据统计,租住劏房的总人数已高达20万人,而轮候公屋的总人数更是达到了30万人,并且还在持续增长中。

2016年,香港社区组织协会(SoCO)与本地摄影师Benny Lam联名推出了「Living Under Constraint」基层房屋摄影展,展出照片均出自摄影集《Trapped/侷住》,由六个系列、五十余幅照片组成,通过镜头俯瞰了蜗居在唐楼劏房里的港民日常,直白地揭开了香港严峻的住房现状。

这些「被迫」居住在劏房里的住户,大多都是收入较低的年轻一代或者早已退休的独身老人,他们在十平米不到的空间里睡觉、

吃饭、

学习。

摄影展启动后,这座华丽的国际大都市震惊了国内外,来自世界各国的新闻团队飞往香港想要一探「笼屋」究竟。联合国谴责香港「劏房」、「笼屋」等现象有辱人类的尊严,但是,居住在这里的人们有更好的选择吗?

2016年底,土耳其的24小时新闻平台TRT World就香港住房问题制作了一期专题节目,与香港一名城市规划员Tian Ziyou深度讨论了比监狱牢房还小的香港劏房笼屋现象该如何得到缓解,香港政府需要做出怎样的规划。

节目中,城市规划员Tian Ziyou表示有两个解决方案在当下是可行的:

一、政府将闲置的工业用地转为公屋建设;

二、政府鼓励更多地产商协助建造公屋。

然而,香港政府也曾多次公开表示:「政府没有魔法棒,没有办法凭空变出多余的土地来。」

在这样双方各执一词的情况下,香港住房问题究竟能否得到缓解?土地利用率是否已经饱和?蜗居在「笼屋」里的人们能否等来适合居住的公屋?

这一切,都还只是未知数。

▼ 观看更多《Trapped/侷住》摄影作品 ▼

不来内地为什么?

尽管香港仍然是中国的明信片之一,香港在20世纪80年代和90年代是世界上最发达和最先进的城市,在国际上的知名度很高。虽然这段时间以来香港纷争不断,但毫无疑问,香港无疑是中国唯一的香港。

特别是去年中国开通去香港的高铁和港珠澳大桥后,大陆游客纷纷前往香港。这不仅仅是因为大陆人认为香港经济繁荣发达,而是想看看最先进的城市是什么样的,但是因为香港是中国,所以他们希望去看看,就像大陆游客去台湾一样。但它似乎会给予香港特殊的荣誉感,让它感觉独特。

例如,我们看到很多来自大陆的人想在香港工作,想去香港发展。他们认为香港是一个经济发达的国家,但很少有香港人愿意在大陆生活。为什么?一位来自香港的女孩给出了答案,但大陆的互联网用户听说了之后却只笑笑不出声。香港女孩说了什么?我们来看看吧。

原来香港认为大陆的经济落后,发展很慢,道路很旧,所以不想来大陆生活,我甚至不想要去大陆旅游。人口有14亿人,即使他们不包括香港人。因此,她认为过度拥挤的大陆根本不适合生活。

特别是香港人说,大陆居民的工资很低:人均3000元,但即使在香港,清扫街头的阿姨每月可赚1万多元。那为什么来这个大陆呢?此外,无论是在医疗费用补贴方面,还是在住房或教育方面,大陆的福利显然无法与香港相媲美。这些原因让她不愿意来大陆。

事实上,我认为年轻香港姑娘的话很直接:虽然有些片面,但从实际的角度来看,香港不想生活在大陆也是有原因的。然而,如果他们认为大陆发展缓慢,他们有一天会发现他们这样的意识是错的。

今天我们已无法从电视上看到香港女孩的样子,而香港人却在荧幕上看到内地女孩丑陋的样子。

看了点近年的港剧,我在自己脸书随手写了两句:香港女性那种“大陆妖艳贱货抢了我的宝贝香港男人”的被害妄想症,真该治一下了。

次日一觉醒来,几百条陌生回复。

一个不认识的年轻香港女生给我留言说:“强国港漂支那鸡,你好。”

倘若你不熟悉现在的港剧,但也许你听过彭浩翔的《志明与春娇》系列。

时隔五年后,彭浩翔在去年的第三部《春娇救志明》里,又安排了两个说普通话的年轻女性角色:一个出场就傍着个年纪能当她爸的香港有钱色老头(秦沛);一个身穿热裤去熊抱有女友的香港男主角余文乐。

而这一次,国内影评对这些情节连骂都懒得骂了。

大陆女人“可以用钱买”?

大概是从2012年起,一种内地女性形象开始在香港的影视作品中出现:年轻、穿得少、高学历(可能是海归);拜金、绿茶心机婊、对男人主动热情——尤其是香港男人。

那一年,“春娇志明”系列的第二部里,杨幂的角色就在豆瓣收到不少批评:这个大胸空姐如同“拜金小姐般存在”,明明是余文乐的正牌女友,“说话做派又完全是一副二奶风情”。

乍一看,这样的“大陆女生”出现在片中也并没什么问题,但如果你仔细观察香港的网络语境和社会脉络,就会发现这种内地女性形象绝非孤例。

也同样是在2012年初,一个内地儿童在港铁上吃点心面,其母和香港市民的对骂视频被放上网。此后数年间,陆港矛盾爆发,一发不可收拾。

喧嚣之间,“港女好蝗女坏”的标签开始在香港民间悄然流行,成为这场矛盾的注脚。

本以为这种标签难登大雅之堂,但在香港的传媒、网络、社会舆论中却俯拾皆是,而且基本没有舆论会出来反驳。

最受香港年轻人欢迎的媒体“毛记电视”,2015年在网站上发布了一张图片。图中用四项指标对比港女和大陆女:港女外貌“正常”,身材“普通”,性格“一般”,真心“无价”;而大陆女的这四项指标下面,全都写着“可以用钱买”。

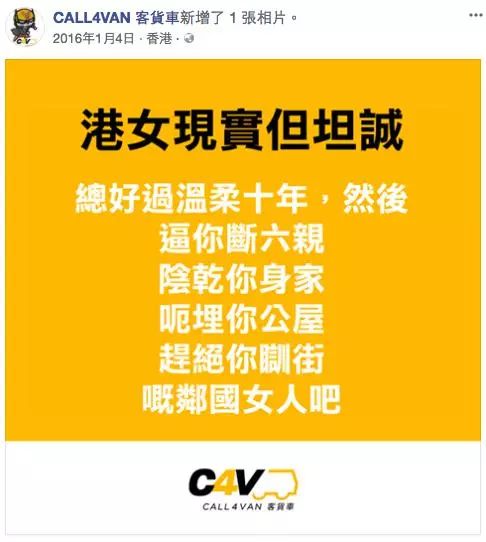

而香港的一个客货车租用商业平台CALL4VAN,也在其官方脸书上贴着这样的宣传海报:“港女现实但坦诚,总好过温柔十年,然后逼你断六亲、抽干你家产、骗走你房子、赶你去睡大街的邻国女人”。

至于网络专栏作者们的言论,则更加直接。

一名以“港女”自称的青年作者写道:

大陆女“立志钓金龟、傍大款……放低身段先做二奶,看准时机再把男人勾回来”。

“大陆女人的可憎可怕,不光是勾引男人的手段,而是价值观”。

类似言论隔三差五就会出现,内容都是“蝗女”千依百顺是为钱,而“港女”坚强隐忍不贪财、刀子嘴豆腐心,与你同甘共苦,是和妖艳贱货不一样的白莲花。

如果你登入“google香港”去输入“大陆女人”,则会看到以下这些高频联想词:“大陆女人呃钱”(骗钱)“大陆女人贪钱”“大陆女人鸡”“大陆女人手段”......

这种香港的民间想象共情到一定程度,就在港剧中反映出来。

剧情通常是温柔发嗲的“内地高学历女”在公司搞事情,要抢女主的业绩和男人,最后自食其果;而港男终将认清“蝗女”真面目,回头是岸。

2014年,网台“香港电视”(HKTV)的镇台宝剧《来生不做香港人》里,大反派就是来自四川的内地专才,她先凭做老板情妇当上高层,再爱上男主陷害女主,最后跳楼自杀。

2017年TVB的大手笔《不懂撒娇的女人》也有类似角色:来自江苏的清华毕业生,将男女主从公司挤走;而且,剧中女主的老爸也在和内地少女谈恋爱,还一度被卷走了积蓄。

从2012到2017这短短五年,一个新的“内地女人”图腾在香港影视作品中悄然树立。

而倘若我们要溯源这种“大陆女人来香港抢男人”的社会传说,则要从上世纪八、九十年代说起。

“内地女人”永远是反派

根据香港统计处数据,1997年的中港婚姻,超过九成是“港男”娶“陆女”。香港长途车司机、港商出差包二奶的新闻,也常见诸报端。

影响最大的是1998年“苹果日报陈健康事件”:因为丈夫在内地包二奶,陈健康的妻子带着两个孩子跳楼身亡。三天后,陈健康就上内地招妓,当时《苹果日报》登了独家照片,全城震怒。

后来陈健康自曝,为了炮制招妓新闻,苹果记者给了他5000块钱。

那个年代的社会舆论和文艺作品中,赴港女性的形象是这样的:穷、土、來自三四线城市、来港后从事蓝领工作,常是老夫少妻甚至二奶上位,她们和丈夫的教育程度都低。

而近年來,这些“内地妻”的形象渐被“女港漂”取而代之;后者一般都是名校毕业,時尚、温柔但野心勃勃、工于心计。

这种演变背后,反映出内地来港群体的阶层、财富、教育程度的改变,以及来港渠道的变化——从以前的(中港家庭)靠单程证团聚,变成了内地人来港求学、内地人才输送计划等等。

在香港政府统计中,如今结婚的中港夫妻,无论是香港方还是大陆方,平均学历都比2001年的中港夫妻要高出许多;“老夫少妻配”也不再主流。大专或以上学历的港人,2001时与他们的内地配偶年龄差距平均是9岁,到2016年,只有3岁。

但没有变的,是“内地女人”的形象依然是反派。

△《不懂撒娇的女人》剧照

要反驳那些香港民间塑造的刻板印象,并不需要多大力气:在当今社会,独立自主靠自己算不上什么奇货可居的特殊技能,每个现代女性都有。而摆臭脸、说话难听也不等于“不懂撒娇”,只能说明这人没修养。

我在香港认识的来自五湖四海的有趣女孩太多了:摄影师、诗人、金融从业者、科研人员、全职主妇......她们每个都不一样。选择跨地域生活的人,通常都在试图探索更多可能性,拓宽人生的边界,绝非某种模板可归类。

她们可以是职业女性,也可以是家庭女性;可以走主流的人生轨迹,也有离经叛道、过开放式人生的机会。

但女人一旦把某类男性视为守护品,把某群女性视为假想敌、进入“她们来抢我们男人”的地盘争夺幻想时,就变得面目狰狞起来。

那些香港女孩教我的事

吊诡的是, 地域主义和民族主义本身是个特别男性本位的讨论,而“女人”在地域矛盾里,通常会被当成资源和战利品。

比如在国内的网络世界,中国女性要是和外国男人交往,常常会得到恶意评价,被指“崇洋媚外”“脏”“贱”......

而其他国家的历史里,也有类似状况。二战后,法国男人从集中营被释放后,“威风凛凛”地将那些为活命和生计而与德国军人交往的女性剃光头、脱光衣服羞辱示众。

在地域主义语境下,两性问题成了个涉及自尊的资源问题。

女人选择了外来配偶、尤其是“敌对”地域配偶时,就被解读成一种“背叛”——反之,若男性获得一个外来配偶,他却成了扬眉吐气的民族英雄。

而香港这个地方的特殊,在于性别资源是反过来的:这个城市男少女多。

在香港,每1000名女性对应的是925名男性;而根据香港统计处推算,50年后,每1000名香港女性会对应800名男性。香港男人成了“稀缺资源”,成了民间文化中女性急着要守住的“地盘”。

可舆论责骂的却不是“背叛了香港”的香港男人,而是“抢了香港男人”的内地女人。

倘若我们镜像对应一下其他地域主义的思维方式,就会发现:“脏”和“贱”的还是女人。

值得一提的是,在香港自己的性别文化中,女性本身就面临大量污名化:舆论直接用城市冠名,创造出了“港女”这个贬义词,形容香港女性脾气大、自恋、公主病、拜金、媚外......并大量用它来给本地女性贴标签。

“口蜜腹剑大陆女”的出现,实际上依然是在顺应香港男性的口味,创造出了一个更低位的女性形象,将“好女人”“坏女人”分而治之。

一来,香港女人承认了香港男人对自己的判断权,进入“比烂”状态:“虽然我们脾气不好不温柔,但是我们至少不会抢你财产啊”。

二来,则为两性的“同仇敌忾”建立假想敌,建立统一战线,抽刀指向“更弱者”。

当地域主义出现在两性话题中时,无论性别资源如何对调,最终依然是男性本位。而“被撕”的,恒为女性。

但我却想对香港女孩说:“人生不止眼前那几个香港男人,还有诗和远方”。

曾经,你让我看到一种专业与独立的方向。如今,你却退回到了你的壳子里。

你我相望,面目狰狞

内地人眼中的香港女孩,曾是90年代集体回忆中港剧展现给我们的样子:时尚、独立、专业、真实。

她们是工作情感皆精彩的医生、记者、空姐;是《陀枪师姐》的女警滕丽名,是《壹号皇庭》的律师宣萱,是《鉴证实录》的法医陈慧珊。

她们可能影响了一代年轻女性观众,甚至潜移默化改变了她们的职业观,重塑了华人社会对现代职场女性的看法,这是港剧乃至香港文化输出中辉煌的一笔。

直到现在,娱乐公众号吐槽国产剧写专业女性写得不好时,还爱留恋地举出当年港剧做对比。

到了千禧年代,强弩之末的港剧主题则已开始充斥豪门争产。

于是,我们所记得的香港女性,也变成了那些斗法的大房二房、懵懂的富家千金......这种转变背后,是千禧年后香港经济和社会结构固化,进入社会的青年很难再通过奋斗完成财富积累,改变自身阶层。

但香港电视业却没有去面对这种社会矛盾。

当时已有本地声音批评,港剧不再讲述港人真正的故事——你看不到香港人面对的房屋问题、精神压力,只看到有钱人在恩怨中挣扎。

面对批评,香港电视剧交出的答卷是专注更多狗血恋情,也瞄准近年的陆港矛盾,但由于不能或不敢探讨矛盾背后的历史、政治、经济问题,更不会诉及身份危机,他们只能顺应民间情绪,写一些形象负面的内地女人,把她们拉进争抢香港男人的泥沼混战中,塑造成本地男女共同的敌人,狡猾地消解香港本身性别不公的问题。

再后来,随着影视江湖的资本与实力变换,陆港的影视剧行业终于重新洗牌换了江山。

从播放频率上就可以一窥端倪:以前无论什么时候你把电视按一圈,总有一个地方卫视在放港剧;而如今,早就是国产剧一统天下。

反而香港本地最大的TVB翡翠台,夜间雷打不动的三个电视剧时段,以前全部是自产本土剧,如今三部中必有一部是引进国产剧。

港剧从内地影视文化中消失,香港女人的面目也在内地的影视市场和民间讨论中逐渐模糊。如今香港女孩是什么样子,除了一个余春娇,再没有模板可供我们参考。

大概是那个时代真的过去了。

我们无法从电视上看见香港女孩的样子,而香港人却在荧幕上看到内地女孩丑陋的样子。这简直像陆港关系的一个绝妙隐喻,背后则是这些年来,大家都不愿再提的那些政治、经济和社会故事。

眼下,大湾区的融合如火如荼,连香港移动都在推广大湾区套餐,仿佛两地早已无分彼此。可是属于香港的那张面孔,却和荧幕上香港女孩的面孔一样,模模糊糊地消失了。

而香港人所看到的内地面孔,就和香港荧幕上那些女反派一样,让他们感到恐惧、焦虑和扭曲。

最可悲是,时光过后,你我相望,竟觉面目狰狞。

招募详情咨询客服!

您所看的,正是别人所需的,感谢您的转发!

本文部分转载,版权归原作者所有。

了解香港保险,从白领理财开始!

白领理财· 您的香港保险专家· 渠道合作

我们代理不仅是一份保险

更是一份浓情的责任与关怀

让您知己知彼,理智资产配置!

— The end—

联系方式:手机:18588985713

微信:HK-baoxian

关注微信公众号“bllc888888”白领理财

点击关注【白领理财】,了解香港保险,从现在开始!

国内最专业的白领理财公众平台,我们用事实说话,实例分析香港保险的好处,与国内保险的对比,同样的保额,香港保险比国内保险便宜30%-40%的保费,香港重疾险保126种疾病,国内重疾保50种疾病。让国内的小伙伴们用更低的价格,可以买到更高的保额,保障更广,赔偿规范的香港保险产品。有意购买香港保险留言给我们,帮你制定保险计划书、提前和香港保险公司预约签单,免去你来回奔波的烦扰。

平台留言告知年龄,吸烟与否,中意的险种和联系方式,将会收到我们送上的免费保险计划书哦!

扫描下面二维码丨添加客服咨询

扫描添加微信,免费索取计划书“预约赴港全套服务”

联系我们

?港险咨询或商务合作微信号:18588985713(微信同号)或HK_baoxian

?您的港险私人顾问

专注为大中华地区客户提供一站式服务:

@香港保险/海外资产配置、离岸金融规划

@个人理财、教育基金、退休养老规划服务

@遗产稅、赠与稅、家族信托规划服务

@境外银行开户、私人银行、大额保费融资

@香港升学及优才专才移民服务

@全球高端医疗服务

@香港医疗体检、进口疫苗、癌症基因检测

@香港专科医生转介服务