最近香港那地方不太平。

我不是要蹭热度,实在是很久没更新。

今天翻手机笔记,发现这么一段文字,

说香港是个文化沙漠。可是这沙漠上红柳沙棘丛生。

这里一丛,那里一束,

绝不连绵,自有风姿。

从这个角度看,换一个说法,

香港那地方,似乎是多个平行空间共存的世界。

那么多名人,

那么多有趣的事,

但他们都相互犯冲,绝不像同一个空间里共存的。

不然,为什么那么奇怪,他们相互之间似乎绝无交集,风格上也绝不像是在同一个空间里孕化而来。

今天就来说说香港的这些奇怪的互不搭界的空间与维度吧。

第一空间:西西的香港

说起香港的作家们,那可多了去了。

流行的有金庸、卫斯理、亦舒,还有李碧华。

学院派一些的有董桥,

小众流行的有钟晓阳等等。

写词写曲的奇人还有黄霑,林夕。

可是,有这么一位,她既不算完全学院派,也绝不是流行类小说。

她屡屡获奖,可又完全游离于如金庸等等这类口碑、市场的金字招牌之外。

她写香港的小情小绪,可又超然、深刻地让人不能忽视。

说她小众,不为人知吧,可是大名鼎鼎的“师太”亦舒为了突出侄子倪震的教育条件优越,直言“他的中文老师,那可是大名鼎鼎的西西”。

西西,我肯定十有八九你不知道这位大神。出版界有人称:她是二十世纪最后一位未被大陆文学界认识的大家。

她有篇名作《像我这样一个女子》。故事很简单,全篇是一位女子在去见情人之约的途中,心里的一大段描写与起落。作为一名替死去的人们做最后美容工作的入殓师,“我”实则是不适宜和任何人恋爱的。

大段的心理描写,对沉溺于情爱的女人来说,也是在述说里渐渐拨云见日,回归超然与理性。超脱于情感之外的女人,终然如神祇般强大,虽然这超然显得多么被动与苦涩。

发表于1983年的这篇小文,已然隐隐透露出某种女性性别差异上的觉醒。

而在我的阅读体验里,西西最大的贡献倒不在于她的小说。她是著名的每有著作必然创新。在文本内容与写作手法上的创新使她简直是一位爱迪生般的人物。比如一本《哀悼乳房》,在罹患乳腺癌后,围绕着病痛生活,她将一个个生活片段拆分开来。全书各个章节可以颠倒顺序,前后交错,随手翻开哪页都可以作为全书的开始。

她的作品内容涉猎丰富广泛。有对各种图画招贴的传媒学角度地解读;有包着童稚外壳的细致入微的生活故事;还有各种读书笔记,连收藏的模型娃娃屋玩具,她都娓娓道来,可以集结成书。拨开这些外壳,内里那是一颗纯粹的童子之心。她生来是写字的孩童。

她自己这样解释自己名字的来由:“西”就是一个穿着裙子的女孩子两只脚站在地上的一个四方格子里。如果把两个“西”字放在一起,就变成电影菲林的两格,成为简单的动画,一个穿裙子的女孩子在地面上玩跳飞机的游戏,从第一个格子跳到第二个格子,跳跳,跳跳,跳格子。

这样的一个女子,和香港,你说犯冲不?西西是香港的一个另类的维度。

第二空间:彭羚的香港

香港的娱乐圈有过一个造神的时代。那是刘德华,梁朝伟梅艳芳张曼玉的时代。香港的歌星也如恒河沙。但是,彭羚,你知道?

我也是碰巧知道。听过她那首《囚鸟》。仅此而已。

她还唱过什么?

你问我,我也是一片茫然。

70后80后的人们,大致是在香港流行文化的渲染下长大的。听四大天王,看录像电影。说是彭羚是天后级别,我特意去查了下维基百科,发现她居然获奖无数。还说是继王菲之后的第二位成功达至年度大满贯的女歌手。什么?继王菲后?莫不是香港真有这么一个黑洞?我错漏了什么?

流行文化的一个特征似乎是解构了传统,消灭了权威。王菲当年再红,也有人不买账,专听叶倩文。可是彭这么红火,这么大阵仗的一位歌星,像是在90年代的时间夹层里?那是另一个维度。

因为查她的讯息,无意听到她一首《如梦初醒》,明白了一点为什么是天后。天生粤语歌喉一枚。

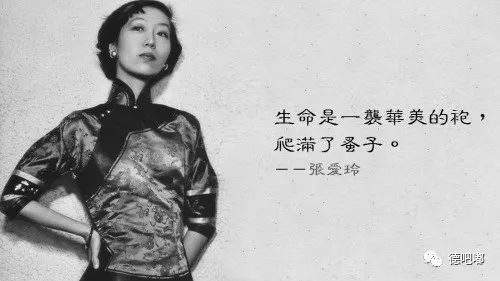

第三空间:张爱玲的香港

张爱玲来的不巧。到香港刚好赶上内战爆发,日本人攻陷香港。好不容易在香港拿到的全优成绩记录,准备申请英国大学,因为战争一切作废。

她笔下的香港是这么副模样:战时,一个炸弹在她住处的街对面爆炸,她死里逃生。她想到“差点炸死了,却没人可告诉,若有所失”。她在街上这么说:我们站在摊头吃滚油煎的萝卜饼,尺来远脚底下就躺着穷人青紫的尸首。她还专门在这战争的废墟上写了篇小说《倾城之恋》。白流苏与范柳原,与一切自私的男女一样,在这样的废墟之上,去除了日常的一切浮文,剩下的似乎只有饮食男女这两项了。

她笔下的战争余烬,只是些不相干的小事。大约在战争的压榨下,所有的本能都披了罪恶的皮囊。因为没有汽油,所有的汽车行全改了吃食店。没有一家绸缎庄和药房不兼卖糕饼。香港从来没有这样馋嘴过。

香港在张爱玲的笔下,还是《第一炉香》,也有《色戒》。香港在这些小说里,算不得一个光鲜靓丽的地方。张以一个上海闺秀的身份,对香港这地方,有点忿忿然。这一时期的小说里,香港成为了殖民者观照体系下的一个客体:一味奉迎的姿态,给殖民者一副具体的中国标本,可这却是英国人心目中的中国:精巧、怪诞、滑稽,偏离一般世相逻辑的哈哈镜世界。

在张的笔下,葛薇龙的堕落,多少是和当时的香港一样,与这个怪诞的世界一起滑落下去。有个读者说得好:葛薇龙是上海的好女儿,到了香港,成了婊子,也是因为那时的香港是个妓寮。

第四空间:亦舒的香港

被谑称为师太的亦舒,那曾经是华语文学界大名鼎鼎一块招牌。

她的时代,70,80年代的香港,高级写字楼里俊男靓女的爱情故事,被新千年后的广州白领们当做了办公室秘籍。

她谈办公室人事争斗,谈苦苦挣扎的小人物人生。而最最多的,还是仗钱欺人的故事。她的笔下,香港有钱人真多。还都是百亿级别之类。

新奇的是,她的文学世界里常常有一种“香港人本位主义”。她有个名句,很多人没注意:这种白种高级打工仔随便在哪个银行门缝里扫扫就有一大堆。对白人的睥睨,从而香港人的超然优越感油然而生。只不过实际情况如何真是让人腹诽。

她还有一本小说,来自内陆香港台湾的三个远亲少女相识的故事。最有趣的是他们的名字。内陆来的沈描红,香港女白领沈尹白,台湾少女沈苔青。

三个名字已经包含了太多内容。联想无穷。这名字取得真是神来之笔。作为一名香港新生代作家,香港如何看待大陆,看待台湾,如何在两岸三地的关系里自处,她的态度在这篇小说里表达的明朗清晰。

而她一再重复的,仍然是借着爱情故事的外壳,描写冷峻的万千世相。

最多的,当然是妙龄女子遇到富翁的故事。

不,完全不是霸道总裁。是感情倾轧,仗钱欺人,情感扭曲中的挣扎人生。

就这一个角度看,不知比现在的霸道总裁故事高出多少。