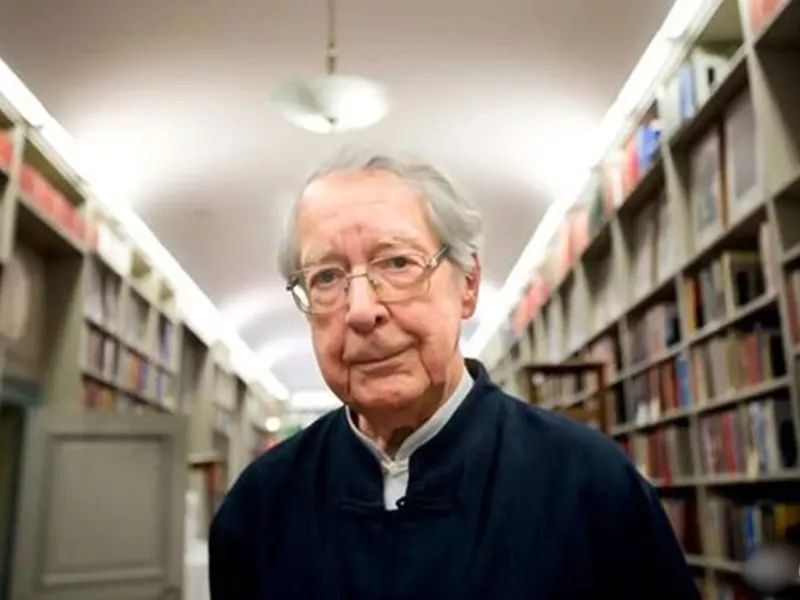

被譽為「中國文學通往世界的橋樑」的瑞典漢學家馬悅然(Goran Malmqvist)於10月17日去世。這位95歲仍執著「修橋」的「中國女婿」,是在家中平靜離世的。當時他坐在平常坐的座椅上,對夫人陳文芬說,他有點不舒服,不過1分鐘,便合眼離世了,用他夫人的話說,「像老和尚圓寂那樣。他是活著死的,沒有痛苦,很平靜,飛往天堂」。

馬悅然

瑞典學院院士馬悅然生前翻譯了大量中國古典與當代著作,一生致力提升中國文學國際地位。他對香港情有獨鍾,他首度婚姻的婚禮就是在香港舉行的。20多年來,記者多次採訪他,最後一次採訪是2014年在香港中文大學,他主講《略談唐代的通俗詩歌》。在他去世後的這兩天,北京、上海、南京的文壇老友都在問:馬悅然生前多次來香港,特別喜歡中文大學。當下的「黑衣暴力革命」中,香港中文大學被許多人視為「暴力大學」,一大批「黑衣暴徒」忙著為「去中國化」搖旗吶喊。一生奉獻給中國文化和中西文化交流事業的馬悅然假如再度來香港中文大學講中國文化,他會不會遭遇暴徒示威,甚至「被暴力驅逐出校門」呢?這一問真是情何以堪。

當然,疑問只是假設,但可以肯定的是,馬悅然作為當代西方漢學界的領袖人物之一,是當代最具影響力的海外漢學家。他不僅在文學作品翻譯和學術研究領域成就卓越,且在中瑞文化交流方面也起顯著作用。半個世紀來,馬悅然是中國現當代文學走向世界的重要推動者。正如中國內地作家陶短房說,「很多人對馬悅然的認知,停留在『精通中文』、『曾力挺莫言』上,但他更是中國文學走上世界舞台的推動者。他燃起了燈,讓國外更多人看到中國文學的樣貌」。

1924年6月6日,馬悅然生於瑞典南部的延雪平(Jonkoping),這裏風景宜人,是瑞典人口第九多的城市。與諸多半路出家的歐美漢學家不同,1946年,22歲的馬悅然步入斯德哥爾摩大學,師從瑞典著名漢學家高本漢學習古代漢語和中國音韻學。馬悅然與中國緣分頗深。1948年他作為大學實習生首次來到中國,在四川作方言調查。1965年他被斯德哥爾摩大學漢學系聘為漢學教授,由此開始中國文學作品的翻譯工作。

1975年馬悅然當選瑞典皇家人文科學院院士,10年後當選瑞典學院院士。馬悅然跟隨高本漢學習兩年中文後便能閱讀《左傳》、《莊子》、《詩經》,其主要著作有《另一種鄉愁》、《俳句一百首》、《二十世紀台灣詩選》、《中國西部語音研究》、《中國文學手冊》等。

馬悅然把大量中國古代、現當代文學作品介紹到國外,他曾將《水滸傳》、《西遊記》譯為瑞典文,並向西方介紹《詩經》、《論語》、《孟子》、《史記》、《禮記》《尚書》等先秦諸子著作,翻譯了辛棄疾的大部分詩詞,組織編寫《中國文學手冊》。他的譯作有《毛澤東詩詞全集》、《西遊記》、《水滸傳》、《中國八十年代詩選》、陶淵明的《桃花源記》、老舍的短篇小說《普通病房》、沈從文的《邊城》、李銳的《厚土》和《舊址》、高行健小說戲劇集及長篇小說《靈山》等。馬悅然一生致力於提升中國文學在國際上的地位,是當代西方漢學界的領袖人物之一,也是諾貝爾文學獎18位終身評委之一,更是18位評委中惟一懂得且精通中文的一位。

有學者認為,「中國文學通」這頂帽子戴在馬悅然頭上是最為妥貼的。歐美漢學家翻譯中國名著是「傳統項目」,但往往相對忽視中國現當代文學作品的價值。作為漢文字專業學者,馬悅然的翻譯嚴謹而準確,達至「信達雅」境界。他對中國古代典籍的譯註和評介遍及各時期和多種文類,他也跟很多中國現當代作家的交往頗深。馬悅然從不掩飾自己對一些中國作家的偏愛,對閻連科、李銳、曹乃謙的作品讚不絕口。

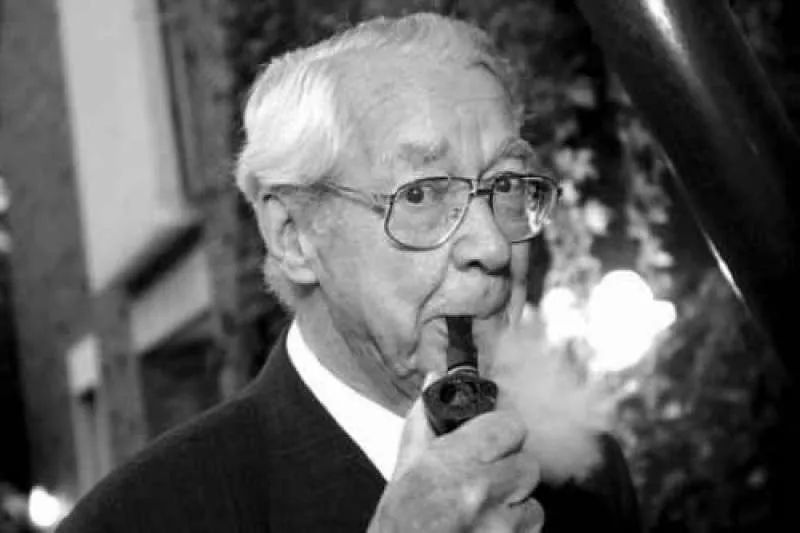

莫言

馬悅然當選為諾貝爾文學獎評委後,經常被問及「中國作家拿不到諾貝爾文學獎是不是作家作品水準太差」。他對此一再回應說,「好的翻譯太少太不及時」才是癥結所在。為此,他不遺餘力地推介中國作家,極力推薦莫言的創作,推崇莫言對文字的掌控力。2012年莫言獲諾貝爾文學獎,有人提出一些文學之外的非議,馬悅然也因莫言受到爭議而被質疑,但他竭力為莫言護航,批質疑者未讀過莫言作品,不了解其作品中折射出的中國現實。有評論說,「馬悅然不僅是中國文學通往世界的橋樑,更是中國作家通往諾貝爾文學獎的橋樑」。

馬悅然一生兩次婚姻的兩任妻子都是中國人,這讓他被人稱作「中國女婿」。馬悅然1948年到四川考察,在教育家陳行可家中居住,在幫助陳行可女兒陳寧祖補習英文時墮入愛河,兩人1年後在香港道風山教堂舉行婚禮。陳寧祖於1996年在瑞典病逝。

馬悅然與第一任妻子陳寧祖

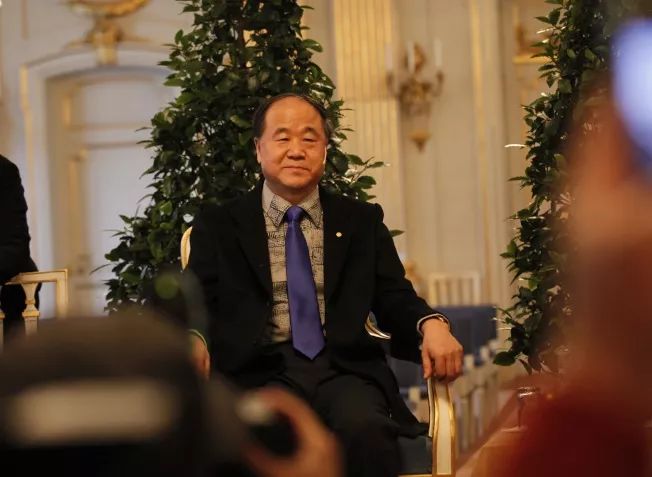

他第二任妻子陳文芬是台灣傳媒人,他倆1998年在台灣相識,7年後在山西宣布婚訊,兩人年齡相差43歲。陳文芬曾透露,在結婚前5、6年裏,他倆往來電郵多達2000多封,透過信件彼此了解,是「文字因緣骨肉親」。

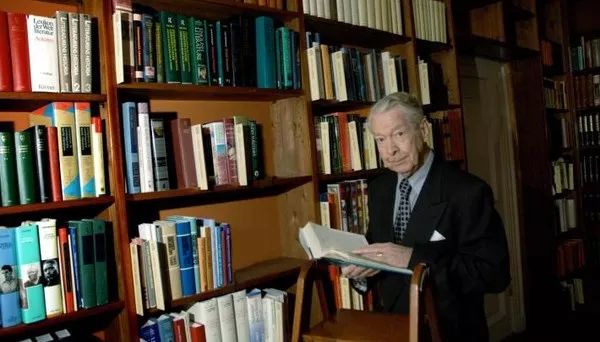

據馬悅然家人透露,他3年前骨折,他說念著《莊子》就不感到疼痛了,於是緣起而著手翻譯《莊子》,2018年4月完成。完成《莊子》翻譯後,他一度把主要精力花在陷入漩渦中的瑞典學院,為維護瑞典學院尊嚴而盡力。

馬悅然與第二任妻子陳文芬

有學者認為,在緬懷馬悅然的同時,也應清醒認識到,中國文學通往世界的橋樑雖需要更多的「馬悅然」,但根本還需依靠國人自己去修補,相信中西文學和文化間的交流與認知鴻溝會逐漸被填平,這也是馬悅然未竟心願。

(圖片來源於網絡)

如需轉載請聯繫小編

獨家新聞

獨家觀點

等你來掃!