请点击上方“ 藏网文摘 (藏人文化网官方订阅号)” 关注

有您更精彩tibetcul@126.com(藏人文化网官方邮箱)

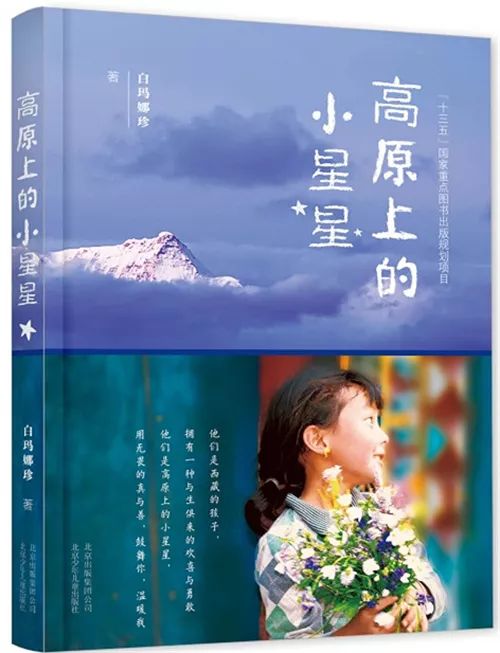

日前,十三五国家重点图书出版规划项目、藏族著名作家白玛娜珍新作《高原上的小星星》由北京出版集团发行。

这部纪实少儿图书是白玛娜珍经过几年的采访、采写的生活在西藏城镇、林区、农耕地区、牧区、山区等孩子们的真实故事。以图文并茂的形式讲述了一群雪域高原上的孩子在大自然的怀抱,怀着对幸福的独特感知和对梦想的纯真渴望:奔跑在尼巴村的泽茜、攀登珠穆朗姆的丹真兄弟、学习波罗木刻的朗加,背诵《萨迦格言》的盲童尼玛……他们的笑点亮了这片土地,他们与雪山、草甸、动物的关系是如此亲近,年少的心因饱含爱意而闪亮,如星星,散落在世界屋脊上。

“他们是西藏的孩子,拥有着一种与生俱来的欢喜和勇敢;他们是高原上的小星星,用无畏的真与善,鼓舞你,温暖我”白玛娜珍笔下的每一个故事,都散发着藏地泥土的芬芳。

该著作的藏文版本将由中国少儿图书出版集团和西藏人民出版社合作出版。

白玛娜珍创作手记

在藏区我曾遇到一个又一个令我难忘的孩子。孩子们身上,似乎拥有着与生俱来的欢喜、纯善和勇敢,他们与草原,与大山、与动物之间的关系是那么自然,小小的心灵柔软而饱含爱意。我的耳畔常常回响着他们的话语,脑海中他们小小的身影如昨……

记得,我在尼巴村驻村的时候,村子里有一位美丽的小女孩,总会采很多山花送给我,带我去她家,去田野和山上玩耍。可爱的女孩才六岁,每天天不亮就要和妈妈、姐姐一起去田间割草,再背回家喂牛。沉甸甸的缀满野花的杂草压弯了她的腰,她一手撑地,一手紧握镰刀,艰难地起身时,我看到她一双星星般闪亮的眼睛灿烂地笑着……那一刻,她那晨起劳作的欢喜和幸福感在蓝天的映衬下,令我感动不已……

去往珠峰大本营采访期间,在运送物资的牦牛队伍里,我遇见了两个少年。少年澄净如星辰般的眸子里,对珠穆朗玛的爱与想往是那么强烈。他们在珠穆朗玛的遭遇十分惊险,充满传奇色彩,令人惊叹!

还有一年,融雪的季节,我来到西藏东部昌都地区布托湖畔的布托卡草原采访,山野被积雪反射的白晃晃的太阳光笼罩着,女孩鲁姆达措的双颊晒得像红红的苹果,到了中午的时候红得像要出血了。她匍匐在草地上,一寸一寸地寻找着虫草,山风粗粝,童年艰辛,但她并没有失去纯真的笑靥。

在拉萨的第一所盲童学校,我因为要代表广州明亮基金会捐赠一种保健眼药水,走进了一位失明男孩的世界。在那个充满色彩的奇幻世界里,我触摸到了男孩内心的光明……而在藏区各地,遇见的小小的孩子们,他们那无畏的真与善,总是在我困顿和迷茫时鼓舞着我,温暖着我,我就想把孩子们真实而生动的故事书写下来。为了感激和纪念,也为了分享给更多的小朋友和读者。

扎西德勒!

白玛娜珍,女,藏族,西藏拉萨人。中国一级作家,1981年毕业于北京解放军艺术学院,1990年毕业于中国新闻学院,1998年结业于北京广播学院,2004年结业于北京鲁迅文学院,2013年被聘为北京大学访问学者。出版有长篇小说《复活的度母》《拉萨红尘》、散文集《西藏的月光》《生命的颜色》《拉萨的雨》、诗集《金汁》《在心灵的天际》、影视剧本《寻找格萨尔》《西藏爱人》等。曾获西藏十年文学成就奖、中华精短散文优秀奖、第五届珠穆朗玛文学艺术奖、中国第二十七届金鸡百花电影节“耳东影业”杯中国少数民族影视题材剧本创意奖等奖励。多篇作品被刊物转载,入选各种总结性选本,翻译为英文、蒙文、维吾尔文、藏文等。

澄澈心灵润万物

——评白玛娜珍《高原上的小星星》

徐琴

白玛娜珍以往的作品都是立足于西藏大地,这一次也不例外,不同的是,她第一次将笔触转向了藏区各地被忽视的儿童群体,在体察儿童心理的基础上,对高原儿童的生存和成长困境予以关注,表现他们“与生俱来的欢喜、纯善与勇敢”。

《高原上的小星星》包括八个故事,是白玛娜珍走访藏区各地进行取材完成,因而具有一定的特殊性。它不是简单的高原童话,而是将现实生活和人生体验相结合的,作品探视着的是辽阔雄浑的高原世界,描述着藏地特殊的生存景观,去触摸西藏儿童的生命成长历程,让读者体悟着特定环境下的文化精神。白玛娜珍表现儿童世界里的苦难,却不那么沉重,故事简单而蕴意深刻,既有人与自然和谐共生的“自然观”的体现,又有高原上梦想与爱的传递,渗透着高原文化和精神。高原儿童的童年时代往往是在高原牧场和雪山草甸上度过,伴随他们成长的是牦牛羊、藏獒、虫草等自然界的伙伴们,因而他们更加亲近敬畏自然。《虫草女孩》就是这样一篇具有保护生态教育性的文章,鲁姆达措的奶奶教导孩子们挖完虫草后,把挖开的草甸回填好,因而鲁姆达措和旺堆挖虫草也不忘复原和保护草甸的方法,草原人懂得感恩,祖祖辈辈不吃虫草,在藏历十五不挖虫草。《雪山的召唤》则更加深刻,在一次参加珠峰牦牛运输队的行动中,丹真和弟弟诺桑明白了人类和大自然相互依存的关系,他们“在冰雪之巅,感受到大自然的神奇和威严,感受到生与死的瞬间转换”,迅速地成长了起来。丹真兄弟始终用恭敬和感恩之心对待大自然和牦牛,攀登珠峰是一场艰苦的跋涉,丹真兄弟在暴风雪中替牦牛减负,让我们看到,高原儿童与动物之间的怜惜之情也是那样可贵。梦想和爱可以传递,高原的大人们对孩子的教育方式也是不同的,他们从小就有自然生态教育:“奶奶所说的邻居,包括天空中的飞鸟、草甸里的蚂蚁,还有牛羊……”、“大山不只是人的家园,也是万物的家园”;有珍视生命的教育:如鲁姆达措听大人说蛾子的孩子小白虫出生后窒息而死就变成虫草,挖虫草的时候她感叹着蛾妈妈今年死了这么多孩子,“每挖到一根虫草,我就看到一次它们临死挣扎的样子,它们临死时是不是像我们人死的时候一样害怕和痛苦呢?”,世间万物在高原人的眼里和人一样是有生命意识的。当鲁姆达措家心爱的藏獒在路上死掉后,车主内心满含愧疚,“我不应该带他离开草原,都是我的贪念害死了它”,大人对动物的关爱和自省意识,感染着一代又一代。

他们自幼生存在艰苦的条件下,却拥有如同雪莲花一般坚韧、纯洁的品质,乐观不抱怨,时刻葆有童真、童趣。《尼巴公主》中偏远的尼巴村贫瘠和交通不便困扰着,这里的大人小孩一年四季中少有蔬果吃,斯朗泽茜在每天天未亮时就跟妈妈去田间割草,背了相当于体重两倍的野草,却还没有失去纯真的笑靥,尼巴村当地每个小孩都会跑到高山牧场上玩,“小泽茜在花丛里打滚,满身满脸沾着野花,仿佛童话故事里的森林公主”,大山为他们造就一个惊险的游乐场,森林里有活蹦乱跳的猕猴、可爱的旱獭和安静饮水的岩羊。在这里,自然就是最好的教育。《丹那游学记》中,作者描述像丹那这样的高原儿童,童真不可被抑制, “这些孩子的眼睛黑亮亮的,闪耀着顽童特有的光芒”,回到拉萨娘热乡的丹那因他的热心善良而出了名,不嫌贫爱富,对农村孩子特别照顾,地震献爱心时,鼓动要父母多捐钱;在面临升学伙伴各奔东西时,在荣誉和友情面前,友情才是他的最爱。即使是顽皮的孩子,也有属于自己的安稳和快乐,“这是西藏生活给他的品质。无论以后从事怎样的工作,大人们都相信,这样的心性能给他带来更多创造和感受爱与幸福的能力”。永葆童心,也是可贵的品质。

他们怀揣着理想,绽放自身的光芒,明白梦想需要脚踏实地,在实践中实现,因而积极勇敢地追求理想。《雪山的召唤》里,丹真和诺桑小小年纪便有“保护珠峰宇宙银河”的梦想,为了实现当地质学家的理想,兄弟俩跟着父亲顶着风雪呼啸,不畏艰难,只为近距离拜见珠穆朗玛圣母峰。他们存着强烈的好奇心探索宇宙的关系,“研究雪山和大地的语言,还有诗歌……”;《漫画小子》中,泽美和米玛的梦想是四十岁时绘画能像久保带人一样好,有生之年去遥远的日本拜见久保带人,为了实现这个梦想,勤于练习,终于在老师强巴的帮助下,一步步离梦想更近。《光》和《刻刀下的阳光》中,既有梦想与爱的传递,也有对民族文化的事业传承。盲童尼玛的命运在盲校彻底改变,并将萨布瑞亚和保罗开创的西藏盲童的教育事业担当起来,成为西藏盲童的希望。作为“波罗木刻”的第四代传人,朗加自小便跟着父亲苦学木刻,在一步步游学和实践中,成长了自己的技艺,也理解了关于“人生难得”的经文要义,将民族文化继承下去。

其次,白玛娜珍没有忽视儿童真实的生命体验,充分理解高原儿童的现实和精神世界,探索儿童内心的欢与忧。高原上的每一颗“小星星”们都以各自的方式闪耀着,他们对于幸福的感知不是计较眼前的实际利益,而是和平与友爱。如果说其他篇目都是现实性更强,那么具有童话性的一篇则是《马熊小弟》,帕珠和小伙伴们的内心从小便藏着一个美好的童话,这个美好的童话源于关于动物们相亲相爱的民间传说:动物们齐心协力采摘果实,并将果实分给山林里所有的瑞禽灵兽共同分享,使地方安宁、人寿年丰。在马熊威胁到村庄的安全的时候,帕珠却换位思考,“如果没有人去森林里狩猎,不霸占藏马熊最爱吃的蜂蜜,那么藏马熊会和人拥抱,会和我们一起玩耍吗?”当爸爸受到马熊伤害后,他产生了找马熊复仇的心理,后来知道爸爸生命无虞,从嘉措爷爷家里看到马熊模仿人类抽烟喝酒,一副憨态可掬的样子,关于马熊的梦魇又很快变成了童话,在作品最后帕珠营救可爱的小马熊逃脱奶桶,这样的情景读来是意趣动人的。《光》中,西藏儿童纯洁的心灵在无法分辨颜色的盲童尼玛心中,马儿是绿色的,这些细节描写则展现出白玛娜珍对于儿童心理现实的精准把握,能更好地激发儿童读者的情感共鸣。

《高原上的小星星》中,有令人珍视的童真和浓郁的人文情怀。高原上自由奔跑的孩子,他们与雪山、草甸、动物的关系是那么亲近,他们敬畏自然,心存感恩,他们良善纯净的心灵如美丽的星辰般闪亮在雪域大地。同时,白玛娜珍在创作中还融入了对严肃问题的思考,触及现代城市文明和个人价值观的冲突,不止有教育意义,也在唤醒孩子们内心的纯真和快乐。澄澈心灵润万物,在雪域大地,万物蓬勃生长!

徐琴,女,西藏民族大学文学院教授。

用心感知 用情书写

——评白玛娜珍的纪实儿童文学《高原上的小星星》

德伦·次仁央宗

继长篇小说《复活的度母》、《拉萨红尘》,影视剧本《寻找格萨尔》、《西藏爱人》等等作品之后,白玛娜珍的新作,西藏纪实少儿文学《高原上的小星星》又与读者见面了。

该作品不仅是作者文风转变的新作,而且也是一部具有较高文学性与审美性的作品。作品通过对地域性和民族性的关注与叙事,又以纪实文学的方式,将一群生活在藏地孩子的真实内心世界与生存方式,展示给读者。作品想告诉读者只有自身的心静了,才能听见自己的心声,只有心清了,才能照见万物的本性。就如高原上的这群孩子,他们的内心充满阳光与慈悲,他们是阳光与纯真的使者,从他们身上,看到的是慈悲与精进、善良与勇敢,他们怀着幸福拥抱着希望,他们身上体现的就是藏文化的光明面。而作者更是守着善良,看着孩子们成长,并且用一只包含深情的笔去记录和书写这群散落在大地上的小星星,高原上的孩子,他们是:奔跑在泥巴村泽西们,虫草女孩鲁姆达措们, 攀登珠峰的丹真兄弟,深爱大自然的帕珠们,学习波罗木刻的朗加们以及背诵《萨迦格言》的盲童尼玛和漫画小子泽美还有率真聪明的丹那。书中通过泥巴公主、虫草女孩、雪山的召唤、马熊小弟、漫画小孩、丹那游学记、光和刻刀下的时光等八个部分来真实地记述了书中人物各自的行走轨迹,给读者以一种真实感,并且对人们认识高原的孩子以及一个真实的西藏及藏文化提供了积极的借鉴意义。此书不仅是一位藏族女作家的生活工作纪实,而且是颇有力度的当代西藏各地生活纪实。它以高原的孩子的生活为大背景,展开的不仅是西藏的表面,更是藏文化的某种神韵。生活在雪域高原的一群孩子,无论生活在农村、牧区、城镇的孩子们都有一个共同的特点:他们的笑容像雪域高原的阳光,它能温暖灼热、能感染每一个人。

作家“与普通人相比,其真正的优越性,就在于:他不仅能够得到丰富的经验,而且有能力通过某种特定的媒介去捕捉和体现这些经验的本质和意义,从而把它们变成一种可触及的东西”[1]然后用准确而精致的语言把自己的体验和感受表达出来,这就是作家。

作者借作品中人物之口说出了,藏文化的内涵与藏民族的宇宙观、生死观、价值观。目的是想给现代、给人类一个反思。印度伟大诗人泰戈尔说:“对待动物的态度反映一个民族的文明水平!”

“大自然、神山圣湖养育了众生:牦牛给我们奶、酥油、肉食、牛毛帐篷和皮袍,我们该怎么感恩?我们要学会和感激除了我们人类以外的存在,要有恭敬之心啊!”

歌德说过:“人之幸福,全在于心之幸福。”正所谓,物随心转,境由心造。一个人怎样想,就会怎么样的结果。人的心态,是决定人生命运的舵手。善良是一种文化,高原孩子们身上的阳光、幸福感、勇气都来自于他们的母体文化的精髓:感恩、慈悲、精进、敬畏自然、众生平等。

正如作者在创作手记中所写的:“在孩子们的身上,似乎拥有着一种与生俱来的欢喜、纯善和勇敢,他们与草原、与大山、与动物之间的关系是那么自然,小小的心灵柔软而满含爱意” 作者善于捕捉日常生活中的点点滴滴,其中在泥巴村驻村期间的感受、去往珠峰大本营采访的过程、到拉萨盲童学校做慈善、采风途中邂逅的挖虫草的孩子以及自身的育儿体验等等。

当然,这部作品不能说也不可能是至善至美的了,它也有一些缺憾,诸如对文化概念的一些解释不够确切,地名翻译不够准确,文字叙述还可以更精致一些等等,但可喜可庆的是整体作品瑕不掩瑜,整个作品是作者用纯真纪录纯真,它透过儿童的视角,反映藏文化的内涵与意义以及它在今天社会生活中的体现与表象。

总之,本书依托西藏孩童的日常平凡生活,体现藏文化之实,总体不失为一部好作品。

德伦·次仁央宗,女,西藏大学教授。

为“格桑花”而歌

——简评白玛娜珍新作《高原上的小星星》

胡沛萍

白玛娜珍从事过诗歌、小说和散文创作,有着丰富的写作经验和深厚的审美感悟。深切地关注人的现实生存境遇和着力探求个体精神世界,是其诗歌、小说、散文创作个一个比较稳定的审美志趣。她的新作《高原上的小星星》,带有其之前创作的一些鲜明的审美取向,质朴典雅的文字,充满温馨的叙述笔调和富于同情、体恤的情思等。但这部新作留给我们的深刻印象远不止这些。这部与以往创作在题材内容方面有着巨大差异的作品,为我们打开与展现了一个全新而纯净、美丽而充满希望的世界。在这个世界里,跳跃着欢快的音符,映现着可爱的笑脸,飞翔着纯净的心灵,流淌着感人的情愫。在这个世界里,生活在高山之侧、大河两岸、草原之上的一个个小主人公,就像天上的星星一样,绽放着自己清莹的光芒,诉说着自己朴素的心愿,向往着自己纯净的梦想。从他们明澈的眼眸和灿烂的笑脸上,我们能够感受到高原孩子成长的斑驳延伸的足迹,展望到高原的未来和民族的希望。

当我们随着朴实清新的文字和舒缓温馨的叙述穿越在这群孩子们生活的巨大空间中时,我们能够跨越地域的鸿沟,真切地体味到书中所讲述的一个个动人的故事所蕴含的甜蜜滋味,感悟到小主人公们生活情态的多姿多彩,领略到高原孩子们透明无瑕的心灵世界;同时,我们还会发现,白玛娜珍用深情关爱的笔触和写实记录的笔法所呈现的童稚世界,会向我们展现一些从未有过的生活景象,会带给我们一些崭新的生活体验。

与白玛娜珍之前的诗歌、小说、散文相比,这部纪实性的作品以相当独特的视角,描写、讲述了高原孩子的一些生活情状和不断成长的经历,揭示了他们丰富多彩、充满梦幻色彩的内心世界。尽管这些内容还仅仅只是关于高原孩子的生活内容的零碎的片段,但我们依然能够从中了解一群生活在独特地域中的孩子们的生活情状,管中窥豹式地看到孩子们赤子般的心灵与淳朴的情感。这是一群与众不同的孩子,一群在大自然怀抱中撒野滚爬的孩子,一群能够率性释放自己天性的孩子,一群能够坦然接受严酷条件考验、历练的孩子。作品对这群孩子生活情状和心灵世界的独特描述和展现,在于把他们的活动与他们朝夕相处的自然环境紧密相连,特别留意他们在自然环境里的行为活动和情绪表达,特别关注他们那些由无穷深邃的自然引发的天真无暇的奇思妙想。在此意义上,可以说这群孩子就是自然之子,是大自然的精灵。不管是在田野间“劳作”,还是在旷野山林间玩耍,抑或是在雪山上行进,他们都与自然相处的很是和谐。他们与自然亲密无间的关系让人觉得,仿佛他们本来就是自然本身。大自然因为他们的存在而生气勃勃,他们因大自然的广博而灵动活波。这就是高原孩子的生活情状和成长过程的一些侧面。在他们身上多的是几分清纯、活波、自然、健壮,少了许多人为的约束、拘谨和刻意的雕琢。看着他们的身影,会让人不由地想起被尘封已久的充满着梦幻气息的童年记忆。

高原的孩子与大自然有着非同一般的亲密关系;他们与大自然和谐相处、相依为命,这养成了他们天真、率性、自然而为的性格。但是,高原严酷的自然条件,也对他们的生存和成长形成了严峻的考验。在某些方面,他们不得不承受他们那个年纪不应承受的“压力”。幸运的是,这群由江河、大山、草原养育的孩子,在风吹日晒中同样培育出了乐观自足的生活态度和健壮、坚韧的体魄和品格。就像他们能够自由喜悦地享受高原的阳光雨露一样,他们也能够平静自然地面对高原的狂风暴雨,甚至承受命运的打击。高原气候的多变性,高原生活的多样性,高原的空旷辽远、博大深邃,赋予了高原孩子们圆润灵动、坦荡博大的心灵世界。因此,即使生活看上去是艰苦的,生活物质资料并不充裕,但孩子们依然像高原上的格桑花那样顽强地绽放,以笑脸迎接每一轮朝阳。这个时候,他们就是天空中展翅飞翔的雏鹰,是草原上奔跑的小马驹,是雪山上挺立的幼小的松树,是黑夜里闪闪发光的星星。

阅读《高原上的星星》,留给读者深刻印象的,不仅仅是一群天真、活波、坚毅、善良的孩子们的生活情状和他们纯洁无瑕、博大灵动的心灵世界,还有作者别具匠心的运笔行文,以及蕴含在运笔行文中的深厚情感。白玛娜珍也是高原山水哺育长大的高原儿女,对于高原的这份养育之恩,她在自己之前的诗歌、散文创作中有过表达。在《高原上的星星》中,这种情怀又一次找到了表达的契机,并得到更为广博具体的表达和书写。她把目光集中到了一个特殊的群体——孩子身上。相比以往对个人生活的追溯,对家庭亲情的体味,对高原风光的描写,对浓烈乡情的直接抒发,《高原上的星星》通过描述一群孩子的生活情状来表达对家乡故土和人们的关心与眷恋之情,显得更为具体,更为切实,更有现实品格,更为广博,也更具感染力。作品中所表达的作者对孩子们淳朴、天真、善良品质的赞美之情,所流露的对他们因条件所限而面临的一些困难的担忧,对他们家庭遭遇的一些不幸的同情和力所能及的帮助,以及为孩子们的未来寻求出路,离别之后对孩子们生活状况的牵挂等,所有这些温馨的情愫,像潺潺溪水一样,流动在字里行间,给平实质朴的叙述增添了感人力量。阅读那些带有纪实意味的篇章,我们能够感受到作者寄寓其中的拳拳之心、眷眷之意。这大概也是这部作品能够感动人的一个重要方面。

胡沛萍,男,西藏民族大学教授。

[1] 【美】鲁道夫。阿恩海姆著,縢守尧、朱疆源译:《艺术与视和觉》,北京:中国生活科学出版社1984年版,第228页。

藏网文摘

您每天的文化大餐

往期

回顾

唯美散文 | 刘秀玲:月有山伴

唯美诗歌 | 牧风:在高原上(四章)

唯美诗歌 | 德仓·彭毛:少年·花儿(长诗)

唯美小说 | 唐均:草原有顶黑帐篷

唯美诗歌 | 德乾恒美:众神沐浴爱河的夜晚(组诗)

长按关注

藏网文摘

(藏人文化网订阅号)

长按关注

藏人文化网服务号

无论您漂泊到何处

这里都是您的灵魂树洞

长按识别二维码关注我们