持续数月的香港暴乱仍不见平息,上演的一幕幕暴力事件让人不敢相信曾经的东方之珠竟会变成这般模样。整个的香港充满了戾气!香港地产商难辞其咎!

而移民到新加坡的香港人,住上大屋的他们却感触良多。

在优酷上看了有一部纪录片《城规三部曲新加坡篇》,其中的一位受访者就是住在新加坡的香港人Jamie一家。

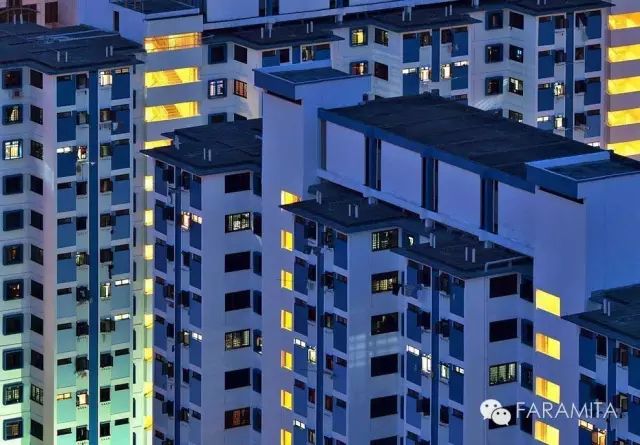

现在Jamie一家四口生活在盛港1000多平方尺的二手组屋里:“现在的房子明显比香港大很多,连呼吸都舒服很多。”

她说,这套组屋只花费了54万新币,另外他们还拿到了3万新币的政府津贴(聪明的新加坡政府为了鼓励子女照顾父母,住的比较靠近政府就会给予购房的津贴补助)

新加坡真正实现了“居者有其屋”的理念。

回看香港人均只有20平方尺的劏房(劏房是分间楼宇单位,又名房中房,是香港出租房的一种,典型的鸽子笼)

Jamie父亲的直言:“住这在这种地方,是一种对人的侮辱!”

其实新加坡与香港都面临着土地短缺的问题,而且新加坡更甚之。但为什么在新加坡可以居者有其屋,而香港许多人却挤在鸽子笼里呢?

说来讽刺,当初李光耀先生可是要去香港观摩学习公屋制度的。

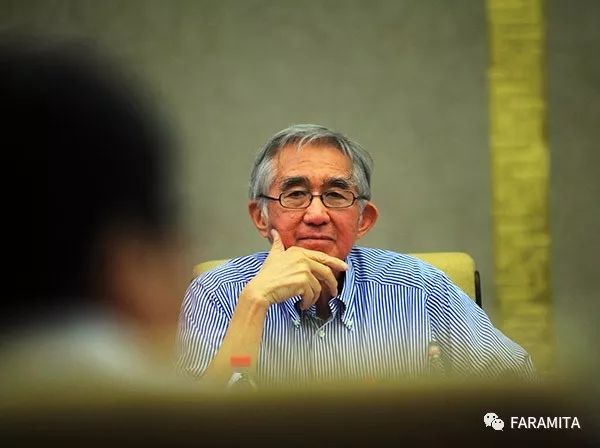

被誉为“新加坡规划之父”的新加坡宜居城市研发中心咨询委员会主席、原建屋局局长、原重建局局长兼总规划师、77岁高龄的刘太格博士来解读新加坡的城市规划:

新加坡的总面积约718平方公里,仅相当于北京的4.4%,还不及中国一个较小的地级市。总人口约547万,人口密度约为7600人/平方公里,是北京的5.8倍。就是这样一个小国,却罕见交通拥堵等城市病,基础设施完善,即使在中央商区,也几乎没有遇到堵车。由于绿色植被覆盖率高且层次丰富,建筑错落有致,作为世界级金融中心的新加坡丝毫没有许多大城市“标配”的压抑感。

在居住政策和规划上香港与新加坡最大不同是,一个无节制的土地利益最大化,无止境的囤地炒房;另一个是的合理利用土地,优先目标只有一个:“居者有其屋”,满足这个条件以外的土地才商业化进入公开市场。何为急功近利?何为高瞻远瞩?

这里就来了解一下新加坡的公共住宅—组屋,面积从30平方米到110平方米不等,

如果是要买新组屋(前提你必须是新加坡公民,永久居民只可以购买二手组屋,外国人没有购买组屋的资格),就可以到新加坡建屋发展局HDB的中心参观区域模型与样板房。

新加坡的组屋区都是经过精心设计的,区域中不止有住宅,同时还有邻里中心(包括社区医院,学校,邻里警局,运动中心,菜市场,杂货店等生活必须要素)。每栋组屋周边都会有BUS站链接到本区域的BUS转换站(公交总站),并通常会有设施完备的购物中心在附近。而这个公交总站旁边还有地铁站。通过地铁人们又可以到达另一个区域。

在刘太格的城市规划设计大纲中,放在第一位的永远是生活功能配套。他创造的“邻里中心”概念,就是参考了外国的研究,认为邻里中心离附近组屋最远500米,是最合理的距离。甚至连新加坡多雨这样的细节也会考虑到。在新加坡,下雨时如果忘记带雨伞,只要你到达居住的组屋区域内,就可以不被淋湿的一直走路回家。

香港学者认为,新加坡的城市规划能有今天的成功,正是因为新加坡人尊重科学、以人为本、经过缜密研究和长远规划,是新加坡成功的关键。

新加坡有50年国家愿景,主要是规划人口规模和城市布局,然后每10年会更新一次,并展望未来10到15年的发展。

而具体的土地需要、用途、发展方案等细节,则要每五年修订一次。

在新加坡,还会经常看到大片的草地,这是政府预留给未来的发展用地。新加坡把这些留给未来的用地称之为“白色地段”,不会预先设定这块地皮的用途是什么,而是让市场来决定,到底是建住宅、办公楼、酒店还是公园。

反观香港,土地资源远比新加坡丰富,而无序开发造就的“繁华”下盖不住的是混乱,“热闹”下透出的是拥挤。

一个好的城市规划,必须具备这三个条件:人文学者的心、科学家的脑、艺术家的眼!新加坡做到了。

了解更多留学移民商业投资干货,请继续关注我们。

新加坡组屋制度

新加坡的以房养老 -- 屋契回购计划