张幼琪

一

从“现象”升华到当代文学读本的独特价值

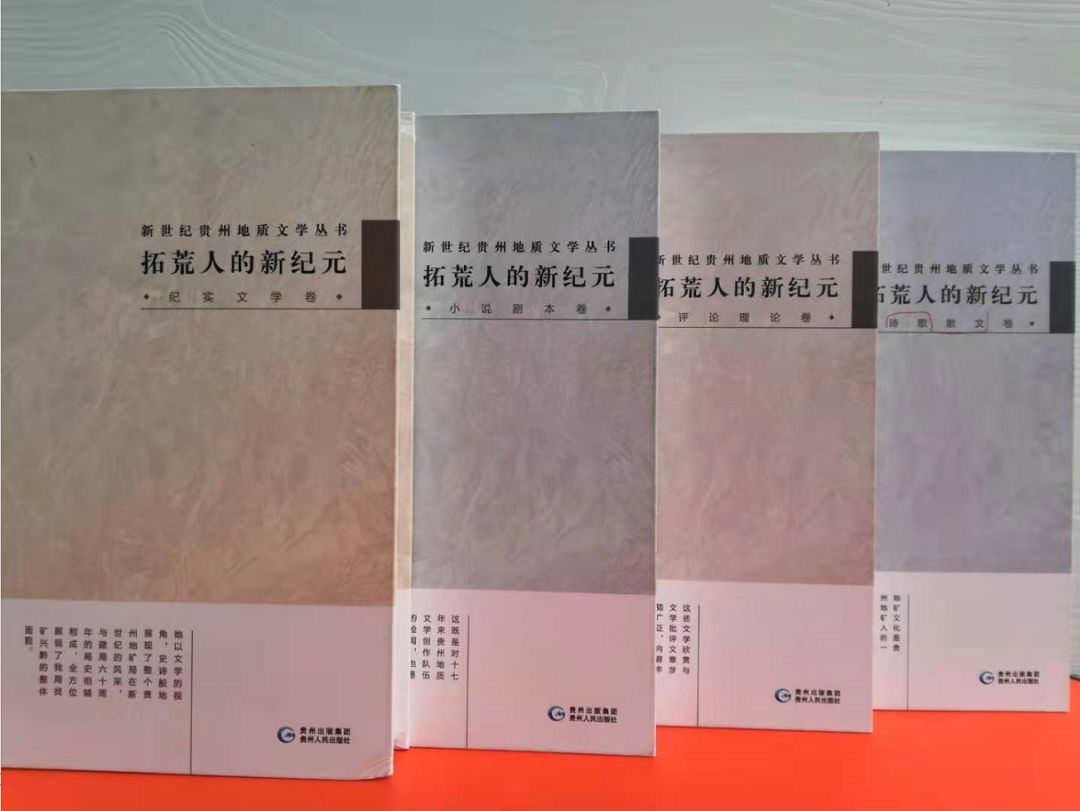

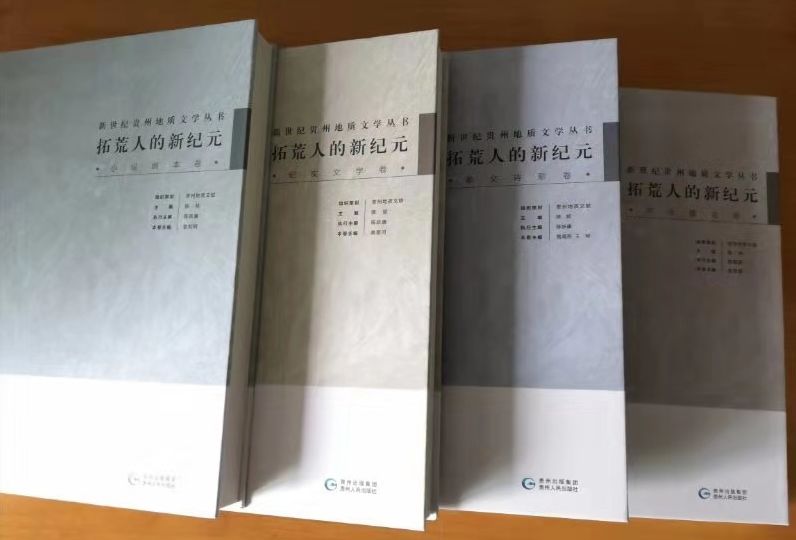

庆祝中华人民共和国成立70周年之际,作为“献给新时代的地质文学礼物”(陈斌跋文),《新世纪贵州地质文学丛书·拓荒人的新纪元》(评论理论卷、散文诗歌卷、小说剧本卷、纪实文学卷)问世。该套丛书共约一百八十万字,收录了贵州省地矿局近两百位作者创作于2000年以来的三百余篇作品,这套来自火热生活、沉淀丰厚的家国情怀的文学丛书带给我的并不局限于文学本身。丛书让人触摸到时代跳动的脉搏,引领读者回望这个时代,将这个创作群体凸显在新世纪文学的一个特别的地位,成为这一时代的文学读本。

《新世纪贵州地质文学丛书·拓荒人的新纪元》是贵州地质文学的第二套丛书。2000年,贵州地矿局就出版了第一套文学丛书、三卷本120万字的《高原拓荒人》。这是贵州地质文学群体首次聚集,因其作品、作者的不凡影响而被称为“贵州地质文学现象”。从创作时间上看,两套丛书均走笔于改革开放至今的40年。但内容的外延与内涵的影响却跨越了时间。所以,不能简单地将其视为描写地质的文学,这是地质人创作的文学世界。在李裴对“贵州地质文学现象的回眸与思考”的全景式评述中,不难看出,贵州地质人文学创作的目标是始终明确的,那就是展现这个时代的面貌,张扬这个时代的精神。诚如欧阳黔森在《拓荒人的新纪元》(以下简称《新纪元》)序中所言:我几乎是改革开放四十年贵州文学繁荣发展的亲历者与见证者,更是贵州地质文学成长历程的参与者和受益者。

亲历与见证、参与和受益,由此去阅读《新纪元》丛书,我们会发现其所创作的内容,发展经济中的拓荒,无不体现这一历史时期前行的艰辛、奋斗的激情、张扬的情怀;表面的人物事件、找矿的艰辛与成就、文化的发掘与呼唤,以及如何走进一个新时代,创造一个新纪元。惟其如此,一篇篇纪实文章、一首首情怀别致的小诗、一篇篇风格各异的小说,作品的立意都是慎重而纯粹的,把日常的平凡表达得充盈而自由,视角敏锐、细节生动。所表达的每段不凡历史的某个场景、某个人物、某个事件,某些情怀,有如矿层的相互支撑,相互成就,挖掘那些自然而不是粉饰的潮流与美,获得对时代细致入微的观察和体验,折射出时代变迁中普通人的精神世界。每个作品虽不是宏大叙事,却聚集着宏大叙事的力量。呈现出时代的心灵之语。由此,使贵州地质文学从“现象”,升华到具有贵州当代文学读本的独特价值。

二

踏遍青山,有诗歌有远方的浪漫

什么在贵州地质部门,会有这么持续不断繁荣的文学创作?为什么他们的文学创作始终坚持张扬时代精神?为什么在这个队伍里会走出了以欧阳黔森、冉正万、冯飞为代表的一批在全国有影响的当代作家群?答案却不是几篇文章就能回答的,但是,依然可以尝试不同的回答,或浅或深,或近或远。窃以为,最不可忽视的就是地质工作者精神内核的奋斗性和开创性。地球上创造出灿烂的文明,地质锤让地球向世界敞开胸怀,“踏向千山万壑的脚步”(笔者曾经采写的纪实文学作品)让地质人与自然成为最亲密的朋友,“三光荣”精神所代表的职业自豪与文化自觉自信,塑造了贵州地质人开阔的胸襟、海纳百川的气魄。形成了付贵林局长在总序所言的“文化自信与精神富矿”,涵养了不可替代的文化底蕴。惟其如此,就不难看到地质人作为经济发展的先行者,他们的笔触始终体现着坚韧不拔、奋进开拓、激情四射的精神禀赋,他们着意书写的,是热情迸发奋进的时代!波澜壮阔的中国经济发展奇迹后面的人和事、发展与环境的博弈,呈现于他们晓畅的作品之中。如果说地质人的理想主义、浪漫主义、英雄主义,时代性和使命感成为《新纪元》丛书的主旋律,那么,《新纪元》的主旋律则张扬了这个时代的理想主义、浪漫主义和英雄主义。

《新纪元》中,欧阳黔森的长篇散文“水的眼泪”无疑最具代表性。眼泪的本质就是水,那么,水的眼泪是什么?当自然环境在人类活动的掠夺中呻吟,作者的笔是那么沉重和痛楚:“水一定哭了,沙是干涸的眼泪”。沙是水的眼泪,奇思妙想中的哲学视角!罗布泊位于中国新疆东南部,在卫星拍摄的图片中形状宛如人耳,罗布泊被誉为“地球之耳”。由于气候变迁及人类水利工程影响,这里在上个世纪70年代已完全干涸,荒漠遍布、异常干旱,寸草不生。是中国自然环境最为恶劣的地区之一。被称作“死亡之海”。地质科学家们却在孜孜不倦地奋力探索,他们执着地在这里寻找沙漠的价值。也就在这里发现了储量丰富、稀有的钾盐资源。而要开采钾盐矿,自然需要水。可是,要想这沙漠找到生命之源——水,有如天方夜谭。我们不知道,经历了怎样的艰苦卓绝,地质工作者终于把水找到了!在早已积满了“水的眼泪”的沙漠罗布泊,我们看到令人热泪横抛的沙漠之湖,碧波荡漾于蓝天之下。

是的,“贵州的水、南海的水、罗布泊和塔克拉玛干的水是不一样的”。这不是短暂的采风所能感悟的。在作家身份之前,有着十几年地质队员工作经历的欧阳黔森,才能通过这些不一样的“水”,发现“沙是水眼泪”!作者从祖国的最南端到最西边,引领读者走进了蓝海、走进了西沙,走进罗布泊和塔克拉玛干,走进身材并不高大、书生模样的南海渔政渔港监督管理局局长吴壮、走进在捍卫美济礁捍卫国家尊严的英雄徐瑞林船长、走进以王副队长为代表的“西部找水”地质人,飞舟击水、驰骋沙漠,走笔于日月星辰里、在古往今来历史长河的中凸显时代之子,时代之魂。作者点燃了、同时也是读者心中从未消失的英雄主义和爱国主义情怀。这既是一篇隽永、唯美、悲壮、诗意的美文,更是一篇其声铿锵、其意深沉、其势磅礴的雄文。这不是隽永、唯美、温婉、伤感、诗意的美文,却胜似美文,其文铿锵、其意深沉、其势磅礴。纵观《新纪元》,无论何种文体写到地质行业,尽管文章各自谋篇,各叙其事、各抒其怀,各擅其论,并不让人感到是孤章逸篇。如欧德琳的“永远的地质魂——纪念抗战时期在贵州捐躯的许德佑等三位地质先贤”,是对远去先贤的缅怀,更是对一代代地质人奉献的写照;廖莉萍的“找矿先贤,风采照人——记我国地质找矿重大贡献地质工作者廖士范先生”,在不动声色的叙述中展现人物自身的魅力,从一个人折射出中国地质事业不平凡的发展史;还有欧阳黔森的“神奇富饶写贵州——记知名地质文学科普作家刘龙材”以及陈正山、田景轩的“老挝找矿素描”等等,一个个鲜活的人物,一个个奋进的群体,一件件标志性的事件,彼此之间丰富的内涵记录了地质人一路走来,砥砺前行的风尘和汗水,是这样的壮怀激烈、是这样的执着奉献。《新纪元》当然不是仅限于书写与地质有关的作品,而是多视角的探索,多层面的体现,又与专业写作者有着很大的区别,既是写作的旁观者,更是被书写的主角,有着非职业化的特殊角度,一个观察世界的角度,力求展现贵州特别的历史进程和最真实的社会变革。如袁浪的小说“最后的枪王”,通过“那古”和“虎沙”两个苗族青年等待三十五年的终极较量,将这个时代的巨变举重若轻的蕴涵在这样一个短篇小说中,令人感受到扑面而来的生活真实感,没有造作,没有商业痕迹,只有纯粹、客观、平实的表达。意蕴丰厚,堪称小作品中的大时代。 《新纪元》作者的写作不追随任何流行,不取悦任何世俗,作者冷静地忠实于自己的洞察,冷峻地发现与揭示,又将文字定义成质朴,将奇诡淡化。创造了一个个丰富而独特的思考空间。作者采用的几乎都是中国式的表述方式。作品本身内容、艺术特点、表达技巧、作者创作风格等方面,都能看到其植根于中华民族深厚的文化土壤,回到文学的起点寻找原创力。其作品的色彩犹如中国传统画中的“青绿山水”笔法,变“水墨”为“青绿”,各种文笔各擅其能,对现实世界的艺术反映,体现出鲜明的现实主义风格,在当下文学多元的艺术表达中,保持着一颗赤子之心,坚持了文学的表达机制,又解放了文学的虚拟性。文学本来就是要人感觉到事物,而非仅仅是知道事物。就是发现一直在眼前发生而从未发现过的事情的本质。文字的通俗易懂与克制,意味的集中与浓缩,积蓄丰富的能量。在看似简单的笔法中,有难以简单理解的智慧与情感。深刻与沉重、冷峻与幽默、悲伤与温情在他们的文字中并存。普通百姓的喜怒哀乐是时代激流表层下最具体最丰厚的魅力所在。在被现代生活快节奏所碾压的在平凡生活里,被习惯、被忽略的人与事重新被唤醒,对生活的感觉得以美好的恢复。不专门写作爱情,却无不感觉到爱存在的温暖。如欧阳黔森的小说“血花”,通过为了长年餐风露宿野外工作的地质队员能回家过年,司机老杨知其难为而勇为之,在大雪封路的天气驱车上路,不幸撞向山崖的故事,将地质工作的艰辛与地质队员的情怀表现得深刻动人。再比如龙登玖的“傻眼”、林小会的“地热”等作品,作品里的人与事,不猎奇,不乖张,弥漫着浓浓的烟火气,跟我们身边的人都太像了,真实而亲切。作为地质人,行走于山川大地,似乎天生自带三分诗情,有如一个“行吟诗人”。踏遍青山,有诗歌有远方的浪漫,有粗犷有壮美的诗情,有一种坚定认真热忱的生命力。《新纪元》展现了地质人的深情与气派。表现出艺术的敏感性、引导性和倾向性,不断在写作中提出自己的文学主张。如冉正万的“山高人为峰”、陈跃康的“都柳江三章”、管利明的“杜鹃情缘”,再如陈履安的“追寻石头里的美丽——记李绍删和他的地质微观艺术”、彭德全的“想念母亲”等等。

三

《新纪元》丛书的价值将逐渐被认识

穆言,“文学的意义,在于发现更高的人生”。文学创作的热情和冲动与人的精神生活密不可分。在刘宝成的“我的地质情缘与文学梦”里,可见地质人热爱文学的心声。在成长的艰难困境里,在重任担当中,在平凡工作的日常,地质人对文学的深情,始终在那里。在风雨中,在明月夜,蘸着炽热的诗情,发出自己的声音。更美好的是,这寂寞的“精神钻探”有人在乎,这月夜里的低吟,有人在听。贵州地矿局将其视为“精神宝藏”,潜心发掘,精心呵护。

以1984年贵州地矿局创办文学期刊《杜鹃花》为标志,这家行业文学期刊,一经绽放,数十年不因“季节”而花开花落,地矿局下属几十个二级单位竟达到一队拥有一个文学期刊。陈跃康在“贵州地矿文化交响曲---贵州地矿局地矿文化建设纪实”里,就以文字为交响音符,对此作了深刻全面、生动优美的“演奏”。这就是为什么这个群体就是写得停不下来,为什么在追逐物质的世俗潮流中,仍然会坚持不懈地去钻探时代的精神之矿的根源所在!文学评论家曾把美国作家海明威极简的写作风格比作“海上飘浮的冰山”,即文字写下的只是海面上的八分之一,八分之七都在海面下。读《新纪元》,犹如走进一片树林,但见杂花生树,有刚破土幼苗,更有枝繁叶茂的大树,勃勃生机展现的也不仅仅是那片绿,随着时间的推移,对感受、观察、研究、回望我们这个时代的文学,《新纪元》的价值将逐渐被认识。认识这个时代在地质人的语境中,得到更新的诠释,更多的解读。让读者在感受其文学世界中我们所生活的这样一个属于热爱、属于理想的时代,以及一段令人激荡的贵州现代文学发展史。 2019年秋于哥本哈根作者简介

张幼琪,贵州资深媒体人。先后任新报副总编辑、贵州日报总编室副主任、金黔在线总编辑总经理,贵州省记协副主席,全国记协常务理事,获第二十二届中国新闻奖,第十二届长江韬奋奖评委。贵州省中华文化研究会副会长。著有《云帆》、《全球化视野下的网络传播》、《神奇的喀斯特王国》、《贵州、开发引出的考量》(合著)等书。主编《我与贵州的故事一一贵州建省六百年文集》。上世纪曾多次深入贵州省地矿局各地质队、野外分队采访,写有多篇有影响的地质工作纪实文学作品。