吉隆溝

進入工業革命時代,地球上幾乎沒有人類不踏足的地方,幾乎沒有什麼新的發現供人們發現了,但趙春江的攝影作品依然給我們帶來了發現的意義。

——原中國攝影家協會副主席李樹豐

一

他是趙春江,一位極具探險精神的攝影家;

他去西藏拍攝20年,用雙腿幾乎走遍了喜馬拉雅山麓的每一條溝,每一條河;

他從不追求極端天氣,不拍風光大片,只記錄實實在在看到的東西;

他的快門不是為了等待那一瞬間,而是為了等待更豐厚的內容和場面;

他是比較全面系統拍攝甲諧歌舞並推動其成為國家非遺的第一人;

他攝影發現的“羌姆石窟”及專家後續成果,被評為2011年中國考古六大新發現之一;

讓我們一起走近趙春江,聆聽他背後的攝影故事,以及他對攝影的獨到見解。

西藏玉麥

二

千年不遇的景色就一定能得高分嗎?當然不是

作為旅拍大賽的評委,趙春江首先談了他評判一幅作品的標準。他說,在給作品打分之前,要先看看這個大賽是什麼性質的,全球華人旅拍大賽既然叫旅拍,那就決定了投稿的作品應該是撲面而來的、有新鮮感的東西,題材上也要和旅行旅拍有關才行。所以,評委要評的作品應該是具有進行性和新鮮感的片子,是在行走的過程中迎面而來的生活和場景,而不是觀察幾天拍出來的。他強調,新鮮感和時間性是旅拍圖片的生命。

如今,玩無人機的人多了起來,參賽的作品也不少,趙春江說:“無人機已經走進我們的生活,它就好像科學技術借給人類的第三只眼,讓我們的眼睛飛起來去觀察我們從來沒有看過的新鮮事物,這場無人機帶來的拍攝革命,我們應該接納它。”

但是他發現很多人在使用無人機拍攝時,總一味追求它的高度,趙春江對此並不認同,他認為無人機應該追求的不是更高更快,而應該是更低。飛得越低才會越震撼,我們聽過一句話叫細節決定成敗,只追求大場面永遠不會撼動人心,也不會有經典的大片。他舉例說,這就好像我們平時看電影,通常讓我們落淚的往往是一個眼神,一句話,一個動作,而很少會因為一個所謂震撼的場面而感動。他認為最打動人的還是細節,所以無人機拍攝不能離開對細節的追求和表達。

現在有一些攝友比較追求拍攝那種可遇而不可求的景色,但他感覺這沒什麼意義。比如說,湊巧天空出現4道彩虹,讓你拍上了,但若干年後,可能有人拍到了8道彩虹,他說這有多大意義呢?他自己有一個評判標準,當內容和形式發生衝突的時候,他一定會選在內容表達上更深邃、更能接近主題的圖片,而不會追求那些可遇而不可求的作品。

他說,無論你有一千一萬種形式的表達,或者什麼千年不遇的景色,這些都不是重要的,重要的是形式要為內容服務,這也是我們所有藝術作品一直在追求的。

他的足跡遍佈西藏

每次攝影都具有發現的意義

記者出身的趙春江第一次進入西藏是在上世紀80年代末,那一次是去參加《拉薩晚報》的慶祝活動,他走訪了藏北草原、日喀則等地,不僅被西藏的高海撥環境所震撼,也被西藏的歷史文化和民俗所吸引。“敬畏自然,尊重所有的生靈”,趙春江認為這是藏傳佛教先進文化的體現,也一直深深感動著他。

他由此因為興趣開始了拍攝,並先後進藏60餘次,邁開雙腿深入到西藏每一座山,每一條溝,幾乎走遍了西藏,特別是喜馬拉雅山。

普蘭溝

因為記者的敏感和筆力,趙春江不僅拍西藏,也寫西藏,先後出版了《喜馬拉雅五條溝》《我在喜馬拉雅》等十餘部攝影圖文專著。在談到《喜馬拉雅五條溝》的時候,他很自豪地告訴筆者,這個地理名詞是他創造的,現在從拉薩貢嘎機場到拉薩市區的高速公路上至今還立著幾十塊擎天柱看板,正面寫著“喜馬拉雅五條溝歡迎您”,背面是“世界旅遊目的地”。原本不知名的五條溝,卻因為趙春江的拍攝報導,使它有了正式的名字,並被世人廣泛知曉。

像喜馬拉雅五條溝這樣的發現,對趙春江來說還有很多。

甲諧歌舞

三

發現好選題不會馬上拍 先等一等

趙春江出去拍攝有幾個特點,喜歡獨行,提前沒有詳細規劃,也不做案頭工作。他還有一個習慣,在拍攝人文題材的時候,一般不著急拍,先住下來,和當地人打成一片之後再拍。如果時間太緊,就把已經訂好的機票退掉,然後踏實住下來,他說,在發現一個好選題的時候,必須靜下心來慢慢地去理解它。

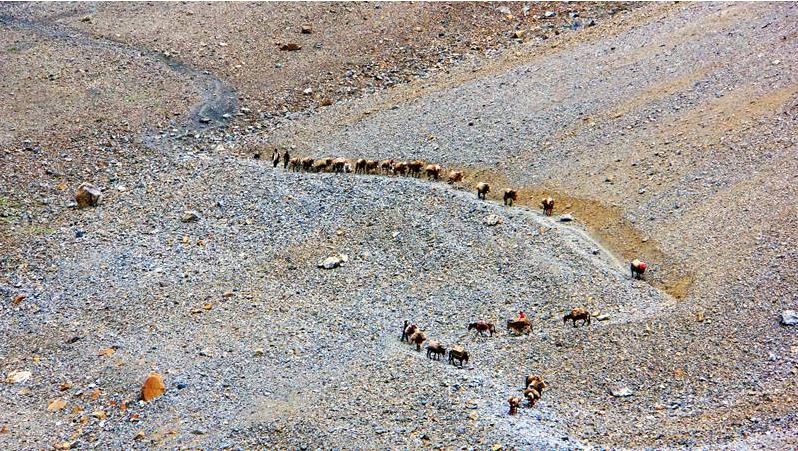

普蘭溝千年古商道

有一年,趙春江去普蘭溝,發現那個地方至今還保留著1500年前通商口岸的舊貌,普蘭溝裏的強拉山口仍然採用著類似雲南“馬幫”那樣原始的運輸方式,因為地處印度、尼泊爾和中國交界,運輸隊要翻越幾座海拔五千米的冰川才能通過,非常艱險,趙春江在那兒一住就是一兩個月,併發表了專題《喜馬拉雅,一帶一路上的千年古商道》。

還有一次不得不提的拍攝,是趙春江發現了羌姆石窟。

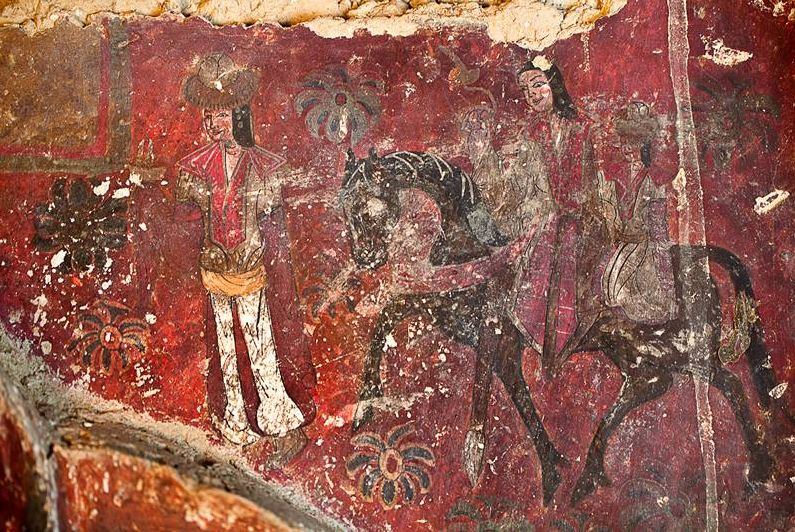

2008年的一天,趙春江一行人開車路過羌姆鄉,因為天色已晚,就住到了羌姆鄉,並受到了鄉長的熱情接待,他們一邊暢飲著青稞酒一邊喝著羊骨頭面片湯,就聊到了羌姆鄉里有一個洞,但是挺難過去的,需要先坐汽車,再坐馬車,然後騎馬,最後還得步行。趙春江一聽興奮了,這一次他又把機票退了,決定前往。確實如鄉長所言,他們歷盡艱辛才來到這個洞。趙春江說,自己曾走遍中國的很多石窟,但進到這個洞裏,驚歎地發現那些壁畫是他從來沒有見過的,於是他就把它們拍了下來。回到長春,找各路專家求證,專家表示這些照片在佛教石窟圖集當中是沒有出現過的。趙春江就又來到北京,讓多位專家看這些照片,其中就包括聞一多的孫子——聞丹青,當時他是《中國攝影》的主編,聞丹青看了以後也覺得新鮮,說有南亞和西亞的風格。趙春江很受鼓舞,買了燈,搭了架子,又去羌姆石窟全面地拍攝了兩次,並於2010年在北京798搞了一場研討會,當時,故宮的專家、國家文化局文物保護司的司長、第三次全國文物普查辦公室主任等人都來了,同期,798還舉辦了一場關於羌姆石窟的攝影展。趙春江說,那次發現在考古圈一下子就轟動了。

石窟穹頂人面獸身圖案

漢藏佛教文化領域的專家鑒定羌姆石窟為國家一級文物,趙春江攝影發現的“羌姆石窟”及專家後續成果,被評為2011年中國考古六大新發現之一。吉林大學中國邊疆史地研究中心的老師們羡慕地對趙春江說:“春江,你這個成果給我們任何一個從事考古工作的同志,他們都可以晉升任何一級職稱,成為他一生的榮耀,這是一個連專業工作者都很難碰到的機會啊。”當時,來自各方的好評聲不絕於耳,但是趙春江很清醒,這不是他個人的榮譽,他對筆者說,自己只是做了一個攝影人、文化人應該做的事情,能實實在在為民族遺產和文化的保護做點事情感覺挺自豪的。

四

是攝影也是探險

“鐵漢”也有柔情時

趙春江喜歡去別人沒有去過的地方,特別是沒有人向外界推介和報導過的地方,但通常這樣的地方都充滿著未知和艱險。

趙春江經過落石塌方區

在西藏行走的這些年,趙春江遇到過塌方、泥石流、飛石,也碰到過雪豹、棕熊,有一次,一塊像帽子一樣大的飛石,從他肩膀旁飛過,就差那麼幾釐米,真險啊!但趙春江說自己很少在媒體面前提及這些,他不想因為別人的不理解或者家人的惦記而影響他行走的腳步。

如今雖然已經年過六旬,但常年的行走讓趙春江擁有著超於年齡的精力和體魄。他說自己在西藏海撥五六千米的高山上行走一個月都沒問題,只要雇上犛牛隊,帶上嚮導和翻譯,他就可以到任何一個山溝裏去行走和探險。

好像沒有什麼事能難倒趙春江,但這樣的“鐵漢”卻會為了很小的事情而感動多年,那是一個令他很難忘的畫面。有一年夏天,他和一名藏族司機開車去吉隆溝,天下著小雨,他看到行車前方的草地上坐著兩個人,趙春江感到很好奇,下雨天那兩個人在幹嘛呢?也不像在幹活。出於好奇心他就下了車,拎著相機走了過去,只見兩個藏民一邊喝著酥油茶,一邊聊著天。趙春江喊來了藏族司機,讓他用藏語幫問一問她們在做什麼,司機問完了之後說,她倆是出來給豬割草的,平時雖然住在一個村裏,但很少碰面,今天碰巧遇上,又趕上毛毛雨,天氣很涼快,其實沒什麼事,兩個姐妹就是在這兒聊聊天。這一瞬間讓趙春江特別感動,他說,這不是在西藏的歷險,也不是生死絕別,這個事情已經過去15年了,但每次想起來還是記憶猶新。

在野地裏喝茶聊天的農婦

趙春江說自己以前不理解藏族人的慢節奏,太陽都升老高了,他們牽個老牛,拎著兩個裝酥油茶的暖瓶上地裏,插了兩個隴,就坐著喝茶了,再插兩個隴,就回家了。趙春江就想,這要是漢族人幹活的話,一天得幹上8小時,甚至16小時,他們怎麼幹一會兒就回家了?後來在西藏呆的時間長了才慢慢瞭解到,一個是西藏海撥太高,如果節奏太快藏民受不了,另一個是生存的觀念不同。藏族人認為沒必要把生活過得那麼緊張,生活本來就是舒緩的。趙春江說,理解了這些,對於他走進西藏,瞭解西藏,傳播西藏都是很有幫助的。

五

不為獲獎

只想拍出西藏的精神和靈魂

趙春江很少申報獎項,他覺得那些對他沒有意義,自己不是為了獲獎而生的。他最想拍出西藏的精神和靈魂,不是靠美圖大片,而是靠長年累月的記錄。把像羌姆石窟、西藏長城、千年古商道、絨轄溝、普蘭溝、薩讓等這些不為人知的地方呈現給世人,把這些有歷史價值的東西留下來,這才是他的追求。

攝於亞東溝

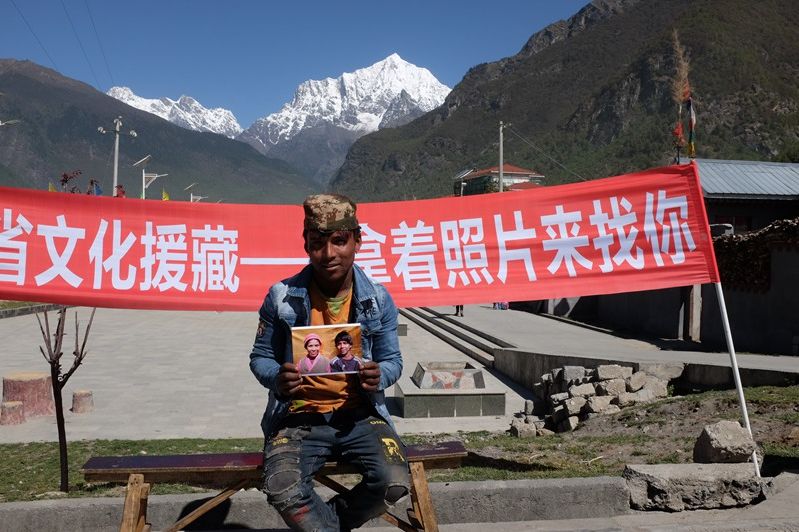

談起他一直在拍攝的一個族群,趙春江說自己稱他們為“共和國最年輕的公民”。2002年,中國政府接納了一個220多人的小族群,他們被譽為“喜馬拉雅吉普賽人”,這是在中國、不丹、尼泊爾、印度邊境上游走的一個族群,他們居無定所,生活比較困苦。2002年,中國政府接納他們做了中國的公民,並在吉隆溝一個叫“雲塘”的地方給他們安家樂業。趙春江從2004年開始就追蹤拍攝這個小族群的人,一直到現在。前年,他又回去了一次,拿著第一次給族人拍攝的照片,挨家挨戶的送,他邊發照片邊流淚,因為有的老人已經不在了,有的是年輕夫婦不在了,特別讓他記憶深刻的是,有一個小孩來領當年一對年輕夫婦的照片,趙春江問他為什麼來拿這個照片,他說這個照片是他爸媽,爸媽車禍去世了,當年拍這個照片時,他還在媽媽肚子裏。趙春江說這樣的例子不只一兩個,關於這個村子,已經住第三代房屋了,有的人出生了,有的人謝世了,有的人不幸遇難了。在這二百人的身上,有太多令人感動的事情,他會把這群“共和國最年輕的公民”一直拍下去,一直到不能去西藏為止。

談起他一直在拍攝的一個族群,趙春江說自己稱他們為“共和國最年輕的公民”。2002年,中國政府接納了一個220多人的小族群,他們被譽為“喜馬拉雅吉普賽人”,這是在中國、不丹、尼泊爾、印度邊境上游走的一個族群,他們居無定所,生活比較困苦。2002年,中國政府接納他們做了中國的公民,並在吉隆溝一個叫“雲塘”的地方給他們安家樂業。趙春江從2004年開始就追蹤拍攝這個小族群的人,一直到現在。前年,他又回去了一次,拿著第一次給族人拍攝的照片,挨家挨戶的送,他邊發照片邊流淚,因為有的老人已經不在了,有的是年輕夫婦不在了,特別讓他記憶深刻的是,有一個小孩來領當年一對年輕夫婦的照片,趙春江問他為什麼來拿這個照片,他說這個照片是他爸媽,爸媽車禍去世了,當年拍這個照片時,他還在媽媽肚子裏。趙春江說這樣的例子不只一兩個,關於這個村子,已經住第三代房屋了,有的人出生了,有的人謝世了,有的人不幸遇難了。在這二百人的身上,有太多令人感動的事情,他會把這群“共和國最年輕的公民”一直拍下去,一直到不能去西藏為止。

(採訪&撰文:張寧)

趙春江攝影檔案

歷任:吉林日報社記者、編輯,吉林日報社委、城市晚報總編輯、吉林經濟報總編輯,吉林日報社委、市州新聞中心主任兼記者部主任,吉林省文聯、吉林省作家協會黨組成員、副主席。

現任:吉林省人民政府文史研究館館員,吉林省攝影家協會主席,吉林省文化援藏援疆促進會副會長兼秘書長。中國國家地理簽約攝影師、特約作家,北京大學山鷹社榮譽顧問、科考隊指導老師,吉林大學文學院兼職教授,吉林動畫學院客座教授。西藏旅遊宣傳大使。

趙春江是習近平總書記關於“治國必治邊,治邊先穩藏”重大戰略決策的積極踐行者。他提出並創立了“喜馬拉雅文化帶”的命題。二十年間六十餘次進藏,成為全國唯一走遍“喜馬拉雅五條溝”和“中國最後一座陸路孤島——陳塘夏爾巴人全境所有村落”的漢族人。他的攝影圖文書《喜馬拉雅五條溝》,被專家譽為“顛覆了人們對西藏的傳統認識”,“一個新的地理名詞和概念”,被國家測繪地理資訊局批准印上旅遊地圖。他是羌姆石窟第一個文化意義的到訪者,“攝影發現——羌姆石窟”被評為“2011年中國考古六大新發現”之一。迄今他共舉辦“文化援藏攝影作品展”三十餘場次,特別受邀在全國二十餘省市舉辦西藏旅遊文化講座百多場。

已經公開出版文化援藏援疆作品二十餘部,代表作有:《松花江到雅魯藏布江》《中國夏爾巴人》《中國達曼人》《甲諧歌舞》《生命之於西藏的感悟》《羌姆石窟》《喜馬拉雅五條溝》;參與主編《情牽雪域—吉林省對口支援西藏工作十周年巡禮》叢書六部。創作了中國第一部反映援藏題材的30集電視連續劇文學劇本《離太陽最近的地方》。

更多攝影作品欣賞

絨轄溝山路上的女人

夏爾巴人居住地

夏爾巴人

夏爾巴人

夏爾巴人的家

樟木溝318國道終點中尼邊境友誼橋

佩枯湖

亞東溝帕裏與不丹的則姆拉山口,遠眺是帕裏高原山谷和世界第三高峰幹城樟嘉峰。

聲明:文內圖片由趙春江本人提供,未經本人許可請勿轉載使用。

策划出品:小样工作室

援藏 | 援疆 | 微信投稿:13644309552