东经106度,北纬29度,这里是重庆。

奔流而下的长江和嘉陵江裹挟万顷砂砾在此交汇,百万年后,形成了中国西南内陆最具海岛风情的都市,重庆。

▲两江交汇处的渝中区

重庆属于亚热带季风性湿润气候,主城海拔168-400米之间,年平均降水量丰富,再加上两江环绕,雾气不易散去。大至一年中有104天,重庆都被大雾笼罩,所以有了重庆人那句,嘞是雾都。

▲大雾之下的雾都重庆

由于闭塞的环境,这里的巴人在数千年前就书写着自己的巴文化。

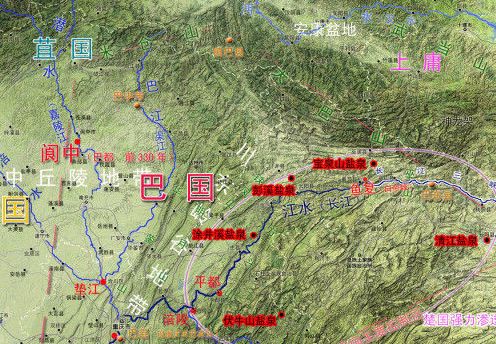

巴国最早在商代就有所记载,殷卜辞称其为巴方。巴国主要领土北至陕西南部大巴山,汉水,东至湖北鄂西丘陵,西至川东,重庆市,南至贵州黔北。春秋战国时期,相对落后的巴国,西有蜀国,北有强秦,东有楚国,强敌环绕之下,巴人也没能阻止历史前行的车轮。公元前316年,因巴蜀之乱,秦将司马错接机入川,夺取江州,俘虏巴王,至此延续千年的巴国在历史的烟云中消散远去。

▲春秋时期的巴国领土

此后,秦设巴郡,建议督军城,江州。巴郡,开始作为中国西南第二大郡,在华夏历史上继续坐看云淡风轻。

公元前316年到公元548年,重庆被称为江州。

随着隋文帝的大一统,天子下令取渝水(今嘉陵江)为地名,重庆改名渝州,治巴县。

五百年后,又是帝王一道诏令,渝州改名重庆。南宋时,赵敦封王,后又即帝位,自诩“双喜重庆”。自此,重庆这个地名延用至今。

重庆自古山川形胜为西南重镇,若究一寸一分之地,则与别处毫无差异。然重庆为何成为中国西南历史上最浓墨重彩的一城?究其原因,实乃重庆人民。

“西南有巴国,太皞生咸鸟,咸鸟生剩厘,乘厘生后照,后照是始为巴人。”这是关于巴人的最早记录。

▲传说中的巴人图腾

在浩荡的历史长河中,勤劳勇敢,多才多艺的重庆人更是谱写出了星光璀璨的魅力华章。

“巫山之女,高唐之姬。”

宋玉,《高唐赋》

早在春秋时期,著名诗人宋玉曾多次在诗歌中描述巫山神女的传说,后来也成为了文人历来歌颂的对象。

▲巫山神女图

“客有歌于郢中者,其始曰下里巴人。”这是下里巴人的最初典故。巴人好歌舞,巴渝舞入楚时,巴歌巴舞传唱全城,其始曰下里巴人。

作为长江穿流而过的山城,四目闭塞的巴人在日出而作,日落而息的劳作生活中也留下属于三峡,属于重庆的歌谣。

朝发黄牛,暮宿黄牛。

三朝三暮,黄牛如故。

《三峡谣》

历史的岁月远去,不仅黄牛如故,巴人依旧如故。

千百年来,重庆作为码头城市,汇集了千行百业的能工巧匠。从春秋时期的丹砂,井盐产业,一直到后世所知的钢铁,兵器制造,重庆人无一不独领风骚。然论其传承最完整的还数瓷器制作。

在宋代时,就已经成为全国黑釉规模最大,工艺最精致的产地。而当时的瓷器产地千年后则演变为今日的瓷器口古镇,被形形色色的重庆美食淹没。而论美食中最悠久,最有韵味的则是重庆的酒。

“江之左岸有巴乡村,村人善酿,故俗称巴乡清,郡出名酒。”

郦道元《水经注》

巴人善酿酒,其所酿“巴乡清酒”,颇负盛名。如今,这些流传千年的酒窖仍遍布在重庆的路边,一旁是火锅飘香的热气,一旁是储藏多年的老酒挥发的冷气。热与冷在重庆的街头悄悄地交织着。在吃喝之间,在火锅与酒之间,在热与冷之间重庆人开始形成了这种包纳一切的乐观性格。

▲李子坝街边的酒窖

作为拥有着3300万人口被划定为超大级新一线城市的重庆,生机勃勃却收放自如。从秦朝开始,重庆先后容纳过八次移民浪潮。大量带着不同饮食文化的人从五湖四海涌来,沿江逆流而上的苏式点心,上海小馄饨,云南过桥米线,让重庆成为了名副其实的文化之都。

而论起重庆本地美食,火锅和重庆小面则是最受瞩目的双子星。火锅是码头边长出来的吃食。最早在重庆老街上流传的就是今天火锅里常见的毛肚、血旺、腰肝。这些牛下水也被称为“水八块”,它们被切得薄薄的,涮进麻辣牛油锅里熟得也快。这对于在码头上、街边干体力活儿的平头百姓来说既充饥、解馋还发汗。

▲朝天门火锅

重庆小面源于街头巷尾的担担面,只不过由最早小贩扁担挑起箩筐叫卖的担担面,换到了街边搭蓬或开起门面,而小面的作料也更加丰富了起来。狭义的小面是仅以葱蒜酱醋辣椒调味的面条,而在老重庆的话语体系中,即便加入牛肉、排骨肉食等也被称作小面。

▲重庆小面

重庆人的一天,从一碗浮着红亮辣油的筋道小面开始。在结束一天工作后,晚上一顿热气腾腾的火锅,就可以让重庆人消除一天的疲惫与迎接第二天的生活。

小面和火锅都或多或少得益于重庆悠久的码头文化。古时,巴蜀为西南重地,天府之国更是历朝历代的粮仓宝库。但蜀道难,难于上青天。丰富的粮食,丝绸,木材,丹砂,井盐,借助岷江,沱江运至重庆,进而转往江浙,云贵一代,更有甚者借助当今大理的茶马古道运至东南亚。同样泉州、广州等沿海地区的商人,他们从长江逆流而上,把从中东、东南亚进回来的商品卖到巴蜀地区。

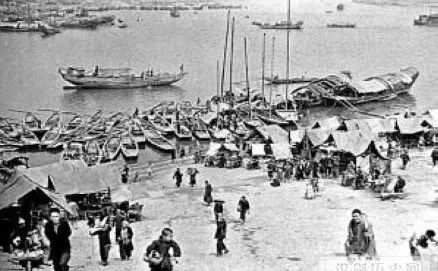

▲清朝重庆航运图

彼时的重庆真正的成为了商贾云集,百物集萃之都,这与当时渝中半岛沿江而建的大大小小的码头密切相关。最古老的码头则属位于两江交汇处的朝天门码头。相传,南宋时,朝中天官从此门传来圣旨,遂得朝天门之称。朝天门,自古江面舟楫穿梭。

直到今天这一带仍是城内最繁华的货物往来的集散中心,全市90%以上的外贸集装箱,在此经水运顺江东行,万吨级的轮船可至南京、上海等地,逆江西行,千吨轮船可到四川宜宾等地,向南能通航至贵州境内,沿嘉陵江北上,较小轮船可至四川广安等地。如今朝天门不仅仅是一个绝佳的码头,更是重庆的一张名片。

▲夕阳下的朝天门码头

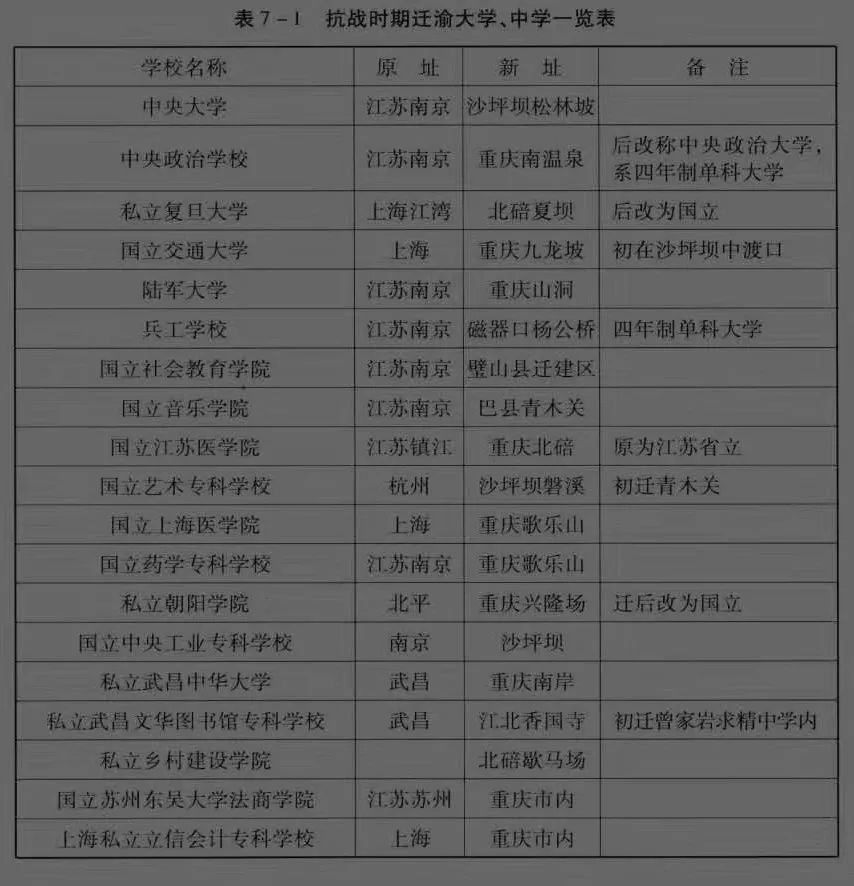

重庆的航运在民国时期更是达到顶峰,当地轮船公司多达15家,船只载货量达73682吨。而这与重庆抗战时期的战略地位密不可分。1937年,卢沟桥事变后,南京形势危急,国民政府迁都重庆。作为战时首都,自此重庆使馆林立,银行遍布,人才汇聚。1940 年到 1948 年期间,全国各大高校,无数学者转移到了山城。大量知识分子迁到了这座陪都,以陈寅恪,朱自清,叶圣陶为代表的这些文人人改变了重庆历来“武胜文衰”的样貌。

当时国内20多家有影响力的媒体《新华日报》《新民报》《大公报》《民主报》等报社都迁到了重庆。1942年,重庆每月出版的书籍数量占全国的三分之一,杂志出版数量占全国四分之一。

陪都的历史让重庆有了更丰富的文化发展土壤。沙坪坝就是那时候的文人们给重庆留下的精神财富。抗战期间,这片重庆市内少见的坝子上,吸引了不少高校和文化机构,当这些大学战后撤走,这里也形成了独特的学府底蕴。如今,这里也是重庆的大学城。

▲迁入重庆学校列表

1943 年,曾将《资治通鉴》《牡丹亭》等作品翻译成英文的翻译家杨宪益带着妻子来到了重庆。在他后来的一篇口述文章中曾这样描述重庆:“日本轰炸重庆,大家都成了闲人。有时间读书,也好学。而且大家对于国民党官方的宣传普遍不太相信,习惯于独立思考,有自己的见解,也别有一种精神在。”

从1938年10月4日,到1943年8月23日,日本空袭重庆218次,出动飞机9513架,投弹21593枚。这些如今看来定会让你我不寒而栗,处于空袭中心的重庆人民,面对灾难,面对随时死亡的威胁,并没有向罪恶的一方妥协。自古以来重庆多出抗争英雄,王坚,明玉珍,余栋臣。

战时的重庆人民,怀着愈炸愈强之心,他们更有着在废墟上建立新中国的信仰。

▲大轰炸后,重庆街头标语

虽然历史已经远去,但我们从未抛弃往日的记忆。其中的曲折辛苦,只有往日的先辈们最清楚。重庆人从未被困难压倒过。解放碑,李子坝抗战公园,还有哪些被泥土掩盖的大轰炸废墟,都昭示着这座城市的厚重与崇高。

▲夜幕华灯下的解放碑

这座城市风云变迁,经历了无数的磨难和成长。当“入蜀门户”“商业中心”“陪都”……这些标签渐渐远去,“网红”“新一线”又成了她身上新的标签。一切都在变化着,而未曾改变的是渝中半岛两旁的嘉陵江和长江,未曾改变的是重庆的容颜,未曾改变的是世世代代生活在这里的重庆人。勤劳勇敢,乐观豪爽的重庆人如今也在创造着属于自己历史。

有人说如果你还没去西藏,那你这辈子一定要去一次。因为西藏是南极北极之外的第三极。现在你如果没有去重庆,那么也一定要去一次,因为这里是世界的第四极。

迷雾中的朝天门,飞越长江的索道,穿楼而过的轻轨,宛如迷宫的立交桥,可刷公交卡的电梯,诙谐直爽的方言,流光溢彩的夜景……共同组成了这座魔幻的4D重庆。

▲重庆纵横交错的立交桥

▲穿楼而过的李子坝轻轨

▲车马穿梭的朝天门大桥

▲迷雾中的长江索道

如今,这里是拥有30000家火锅店的火锅之城。

如今,这里是拥有超过1000家酒吧的文艺之城。

如今,这里是拥有14000座桥梁,平均2.5公里一座的桥梁之城。

东经106度,北纬29度,这里是世界上的第四极,这里是重庆。

▲万家灯火下的重庆

凭栏远望渝中

车马舟辑穿梭

巴水伊人俊美

万家灯火辉煌

这,就是重庆。

参考资料来源:

1.《重庆通史》第一,第二册,周勇注。

2. 《先秦至南北朝重庆历史与巴渝特色文化》,管维良。

3. 《重庆历史文化》,李庆。

4. 《重庆建筑地域特色研究》,重庆设计院。

5. 公众号:重庆。

6. 公众号:中国国家地理

7. 公众号:地道风物

公路66号

微信号 : tk1008600

邮箱:tucker19@163.com